André Malraux et Max Aub : L’Espagne au cœur de l’amitié[i]

1re partie : La guerre est infinie (1936-1956)

Gérard Malgat[1]

« Longtemps, dire Merci à Max Aub, fut dire Merci à l’Espagne. Puisqu’il est aujourd’hui séparé de son pays, que les remerciements de la France, qui ne l’a pas oublié, ne s’adressent plus qu’à lui. » Ainsi écrivait André Malraux en 1966 à propos d’un homme, Max Aub, qu’il avait rencontré trente ans auparavant, et avec qui il n’avait cessé depuis lors d’entretenir une amitié sans faille. Deux vies engagées dans le siècle, deux destins portant l’empreinte de ses séismes guerriers et politiques, deux œuvres littéraires qui connurent une destinée radicalement différente. Car si Malraux connut la gloire dès ses premiers ouvrages, Max Aub ne put jamais rencontrer ses lecteurs : ses exils successifs reléguèrent l’homme et son œuvre dans un anonymat que l’Histoire imposa jusqu’au dernier souffle de vie. Depuis trois ou quatre ans, Max Aub réapparaît dans l’actualité littéraire espagnole : les éditions se multiplient, notamment grâce aux efforts de la Fondation qui porte son nom. Puissent ces quelques lignes contribuer à sa connaissance en France, et apporter un éclairage sur l’engagement d’André Malraux en Espagne, engagement inscrit, pensons-nous, au plus profond de son exceptionnelle trajectoire[ii].

Juillet 1936 : la rencontre

Lorsqu’André Malraux arrive à l’hôtel « Florida », à Madrid, le 21 juillet 1936, il est accueilli par José Bergamín et par Max Aub. Le premier est connu en tant que poète, essayiste et auteur dramatique, mais qui est le deuxième, cet espagnol au nom si peu castillan ?

Max Aub est né à Paris, en 1903, y a vécu jusqu’en 1914, entre une mère française et un père allemand qui décide de quitter la France pour ne pas avoir à prendre part au conflit qui vient d’éclater entre son pays d’origine et celui de sa femme. Il installe toute la famille à Valencia, où Max Aub s’intègre très vite, adoptant la langue et la culture espagnoles. Jeune poète, auteur dramatique, Max Aub choisit la langue de Cervantes pour écrire ses premières œuvres et embrasse la cause de la République lorsque celle-ci surgit des urnes, en avril 1931. Il croit en la culture, au progrès, à la liberté et à la justice. Aussi, en cette journée de juillet 1936, s’est-il mobilisé car, trois jours auparavant, les principaux chefs de l’armée espagnole – emmenés par le général Franco – ont déclenché un soulèvement militaire et se sont mis en mouvement vers les principales villes d’Espagne.

Dès qu’il a eu connaissance de ces tragiques événements, André Malraux a voulu constater la situation sur place et, en compagnie de Clara, a pris l’avion pour Madrid. Max Aub, dans un entretien radiophonique diffusé en 1967 sur France Culture, évoquait en ces termes ce premier contact avec Malraux[iii] :

« Je l’ai connu à Madrid, l’après-midi de son arrivée. Il est arrivé dans un bombardier qu’il apportait comme cadeau à l’Espagne et est reparti tout de suite lancer quelques bombes sur la gare de Cordoue. Ça devait être le 21 juillet 36. Nous nous sommes trouvés, Malraux, Bergamín et moi, prenant une bière devant la revue que dirigeait Bergamín, Cruz y Raya.[iv] »

Accompagné de Max Aub, Malraux parcourt Madrid, dont la population entreprend de résister à l’offensive des putchistes. Après s’être rendu à Barcelone, Malraux rentre à Paris début août, convaincu qu’il doit agir pour mettre sur pied une aviation au service de la République espagnole. En quelques jours il parvient à obtenir du Ministre de l’air Pierre Cot une vingtaine d’appareils et repart dès le 8 août à Barajas – aérodrome situé près de Madrid – pour mettre en place ce qui constituera « L’escadrille Espagne »[v]. Max Aub lui aussi s’engage totalement pour défendre la République, en tant que directeur du journal socialiste Verdad[vi] mais aussi en tant qu’écrivain : il écrit de courtes œuvres dramatiques, « théâtre de circonstances » selon ses propres termes, dont les thèmes visent à mobiliser le peuple espagnol afin qu’il prenne part à la lutte contre les franquistes.

Accompagné de Max Aub, Malraux parcourt Madrid, dont la population entreprend de résister à l’offensive des putchistes. Après s’être rendu à Barcelone, Malraux rentre à Paris début août, convaincu qu’il doit agir pour mettre sur pied une aviation au service de la République espagnole. En quelques jours il parvient à obtenir du Ministre de l’air Pierre Cot une vingtaine d’appareils et repart dès le 8 août à Barajas – aérodrome situé près de Madrid – pour mettre en place ce qui constituera « L’escadrille Espagne »[v]. Max Aub lui aussi s’engage totalement pour défendre la République, en tant que directeur du journal socialiste Verdad[vi] mais aussi en tant qu’écrivain : il écrit de courtes œuvres dramatiques, « théâtre de circonstances » selon ses propres termes, dont les thèmes visent à mobiliser le peuple espagnol afin qu’il prenne part à la lutte contre les franquistes.

En décembre de cette année 1936, Max Aub est nommé attaché culturel de l’ambassade d’Espagne à Paris, aux côtés de Luis Araquistain, alors ambassadeur. Ses racines parisiennes, sa parfaite maîtrise de la langue française, son excellente connaissance de la culture et de la société françaises le destinent tout naturellement à cette nomination à un moment si difficile pour la jeune République espagnole.

1937 : De l’ambassade à Paris au congrès des intellectuels de Valencia

Février 1937 : « L’escadrille España », rebaptisée depuis le mois de novembre 1936 « escadrille André Malraux » par les aviateurs du groupe en hommage à leur chef, met fin, après sept mois d’engagements, à ses activités[vii]. La plupart des avions ont été détruits ou sont inutilisables, une partie des hommes de l’escadrille a été tuée ou blessée ; les unités militaires jusqu’alors relativement autonomes s’intègrent pour constituer une armée républicaine.

André Malraux rentre à Paris avec en tête d’autres projets pour aider l’Espagne : il veut écrire, organiser des tournées de propagande et des meetings pour réunir des fonds. L’un d’eux a lieu le 1er février 1937 à la Mutualité. André Malraux et Max Aub y participent et prennent l’un et l’autre la parole devant une assistance dont font partie Rafael Alberti et Maria Teresa León, Louis Aragon, Julien Benda, André Gide, François Mauriac, et bien d’autres…

Fin février, Malraux part en tournée aux Etats-Unis pour trouver du soutien et recueillir des fonds pour l’Espagne républicaine. Max Aub, en tant que commissaire adjoint de l’Exposition internationale de Paris, participe à l’organisation du pavillon espagnol. Il commande à Picasso un tableau qui sera exposé dans ce pavillon. Lorsqu’il va rendre visite au peintre, au 7 rue des Grands Augustins, Max Aub découvre les premières esquisses de Guernica. Picasso veut, par son art, rendre hommage au martyr de ce village basque, sauvagement anéanti le 26 avril par des bombardements de l’aviation allemande. En juin, lors de l’inauguration du pavillon espagnol, Max Aub prononce un discours qui est certainement aussi la première analyse – et le premier hommage – à ce tableau aujourd’hui si universellement connu.

Max Aub rentre en juin en Espagne, où il continue de préparer le deuxième Congrès international des écrivains pour la défense de la culture, prévu en septembre. André Malraux, après son séjour de près de deux mois aux Etats-Unis puis au Canada, prend lui aussi une part active à sa préparation : il est notamment chargé par les organisateurs d’aider les délégués dont les pays s’opposent au congrès en leur fournissant de faux passeports pour entrer en Espagne.

Ce congrès s’ouvre le 4 juillet à Valencia[viii] : André Malraux et Max Aub s’y retrouvent, aux côtés de José Bergamín, Ilia Ehrenbourg, Ernest Hemmingway, Nicolas Guillén, Antonio Machado, Anna Seghers, Alexis Tolstoi, Tristan Tzara … pour ne citer que quelques-uns des nombreux écrivains solidaires de la République espagnole. Ce congrès se transporte successivement à Madrid (du 5 au 8), Barcelone (le 11), et enfin Paris (du 16 au 18). Plusieurs des quatre discours que prononce Malraux au cours de ces journées demeurent inédits.

Deux mois plus tard, le 13 septembre, Max Aux revient à l’Exposition Internationale de Paris pour rendre hommage à Federico García Lorca.

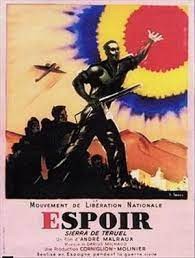

C’est pendant ce printemps et cet été de 1937 que Malraux écrit L’Espoir[ix], qui sort en librairie à la fin de novembre 1937. Plusieurs des amis espagnols de Malraux sont décontenancés par l’épaisseur métaphysique des personnages et par l’intensité de leur débat intérieur. Max Aub, dans un article consacré à Malraux bien des années après, rapporte ainsi l’étonnement du président de la République espagnole, Manuel Azaña : « C’était à Barcelone, en 1938, au palais de Pedralbes. Nous avons longtemps parlé de Malraux, de L’Espoir que le président venait de lire. « Ils sont formidables Français », me dit-il, « tout de même, faire qu’un commandant de la guardia civil parle de philosophie ! … »

1938 : Sierra de Teruel

Depuis son voyage aux Etats-Unis, Malraux projette de réaliser un film pour sensibiliser l’opinion et réunir des aides financières pour l’Espagne. A Valencia, lors du congrès des écrivains, Negrín alors président du Conseil et Alvarez del Vayo, ministre des Affaires étrangères lui ont demandé d’écrire un scénario et lui ont garanti une aide financière. À partir de janvier 1938 Malraux se plonge dans la préparation du film et constitue une équipe de réalisation comprenant Louis Page, André Thomas, Boris Pesquine, Denis Marion. En mai, à Barcelone, au cours d’une visite au ministère de l’Instruction publique, il rencontre Max Aub (qui depuis son retour en Espagne est secrétaire du Conseil national du théâtre) et lui propose de se charger de l’adaptation et de la traduction du scénario. Aub hésite car il ignore à peu près tout du cinéma mais André Malraux insiste, selon le témoignage de Max Aub :

« Il est rentré dans mon bureau à Barcelone, où je dirigeais alors les théâtres espagnols et il m’a dit : “On va faire L’Espoir”. Le livre venait d’être publié et il pensait en réaliser un film, en accord avec le Gouvernement espagnol. On avait à ce moment-là une possibilité phénoménale avec les Etats-Unis de distribution. Je lui ai dit : « Écoute il n’en est pas question. Moi, je peux diriger une pièce de théâtre, c’est ce que j’ai fait tout ma vie, mais pour ce qui est du cinéma je n’en sais pas un traître mot.” Sur ce il m’a dit : “Moi non plus, mais on va faire le film !” Et on a fait le film ! C’est là que s’est nouée ma très grande amitié et ma très grande admiration pour André Malraux ».

Au moment de tourner les premières images, à Barcelone, le 20 juillet 1938, Max Aub s’adresse solennellement à toute l’équipe de réalisation en ces termes[x] :

« Camarades, nous travaillons maintenant avec Malraux. […] Aucun des événements du film n’est inventé, mais transposé. Tantôt ils appartiennent au domaine populaire, tantôt Malraux les a vécus lui-même quand il commandait les forces aériennes étrangères au service de la République, avant que nous rejoignent d’autres ailes amies. »

Le tournage va durer six mois, pendant lesquels Malraux et Aub vont affronter quotidiennement d’innombrables difficultés, et partager les aventures et les risques d’un film sur la guerre tourné dans cette guerre. Tout au long de ce tournage mouvementé, Max Aub va être « l’homme à tout faire »[xi] de Malraux et s’acquitter de nombreuses tâches : repérages des sites de tournages extérieurs, auditions des comédiens et photographies de paysans catalans pour la figuration, organisation du travail avec les acteurs… ainsi que plusieurs voyages à Toulouse (ville escale de l’avion Paris-Dakar) pour aller chercher de la pellicule vierge et la rapporter à Barcelone. Denis Marion, dans son livre André Malraux[xii] rend hommage au travail infatigable de Max Aub, écrivant « qu’il fut pendant toute la réalisation du film le double espagnol d’André Malraux, son interprète et son agent d’exécution. »

Max Aub évoqua à diverses reprises les multiples avatars qui ponctuèrent ces mois de tournage, notamment dans la série d’entretiens radiophoniques de 1967 évoqués plus haut :

« Une fois on est monté dans un vieux Potez ; à la place des mitrailleuses on avait mis des caméras. C’était pour prendre des vues de Cervera – peut-être n’y en a-t-il que dix images dans le film. On filmait et tout d’un coup on a regardé en haut et j’ai vu trois Messerschmit. Alors j’ai couru prévenir Malraux qui était à l’avant : il était tout seul en train de réciter du Corneille ! Je lui ai montré … Alors on est descendu et on s’est faufilé entre les gorges de Cervera vers Barcelone et les Messerschmit ne nous ont rien fait. […]

« Quand on est parti des studios de Monjuitch, où on venait de faire sauter le pont, on est sorti sur la terrasse des studios et on voyait les feux de l’armée de franco qui était là ; alors Malraux m’a dit : « les Perses ! ».

Le film ne put être terminé : l’avancée inexorable des troupes franquistes, obligent Malraux et son équipe de tournage à interrompre les prises de vues et quitter précipitamment Barcelone pour passer la frontière française le premier février 1939, afin de sauver les bobines réalisées. Seuls les deux tiers du scénario ont pu être tournés Cette expérience partagée par les deux hommes sera le socle d’une amitié qui se maintiendra tout au long de leur parcours. Mais pour Max Aub, cette collaboration va aussi s’avérer lourde de conséquences dans les années suivantes, ainsi qu’il le note dans son journal : « Personne ne savait qui j’étais jusqu’à ce que Malraux ne décide – à ma grande surprise – de me prendre pour faire Sierra de Teruel. On commença alors à me considérer comme communiste. »

1939 : la retraite et la réinstallation à Paris

Après ce reflux contraint en France, Aub et Malraux se réinstallent à Paris. Ils consacrent les mois suivants à terminer le film dans les studios de Joinville. En avril, ils vont tourner des raccords indispensables à Villefranche de Rouergue. La situation de Max Aub est très précaire : dans son exil, qui est le second après celui de 1914, il a tout laissé en Espagne. André Malraux lui vient en aide, selon ce que Aub rapporte dans son journal :

« Le film, mille francs par ci, mille francs par-là, selon ce que Malraux parvient à obtenir. Nous tournons les scènes manquantes pour compléter le film, qui de toute manière restera incomplet. Où filmer, maintenant, la séquence des tanks ? […] Joinville, La Seine, quelques bons repas avec Malraux et Josette. »[xiii]

Sierra de Teruel est terminé dans les derniers jours de juin. Quelques présentations privées sont organisées en juillet, auxquelles assistent Claude Mauriac, Louis Aragon, Georges Altman et des membres du gouvernement républicain en exil. Le 23 août, Malraux et Max Aub vont présenter le film au président Negrín. La projection a lieu au cinéma « Le Paris » sur les Champs Elysées. Après celle-ci, les deux hommes dînent ensemble et commentent l’événement que ce jour a apporté : L’Union Soviétique vient de signer un pacte avec l’Allemagne. « La révolution à ce prix, non ! » commente André Malraux à Max Aub, qui partage ce point de vue. Les deux hommes rejettent l’inacceptable entente. Car, « pour Malraux comme pour moi, un intellectuel est une personne pour laquelle les problèmes politiques sont des problèmes moraux » écrira ultérieurement Max Aub dans un article intitulé « André Malraux et le cinéma »[xiv].

Est-ce au cours de ce même dîner qu’ils évoquent le projet d’exploitation de Sierra de Teruel au Mexique ? Car ici survient un épisode peu connu de l’histoire mouvementée de ce film.

Sa sortie commerciale est prévue le 15 septembre 1939, mais elle est interdite par la censure instaurée par le Gouvernement Daladier, qui ne veut pas heurter les susceptibilités du nouveau pouvoir en place à Madrid. Malraux décide alors de faire partir une copie au Mexique, pays le plus ouvert et le plus solidaire des républicains espagnols, afin de poursuivre l’effort de soutien et d’aide financière en leur faveur. Il confie cette diffusion à Max Aub – qui a demandé un visa aux autorités mexicaines – et prévient son ami José Bergamín de l’arrivée de Aub :

« L’arrivée de Max Aub, chargé d’une copie espagnole de mon film, est possible et même probable d’ici un temps assez court. […] Au cas où il devrait être exploité, non par une organisation commerciale, mais pas une organisation liée aux réfugiés espagnols, nous souhaitons, Negrín et moi, que les accords de Max, pour être valables, portent ta signature. […] Ce film, qui n’a rien d’un documentaire, et qui, sans la guerre, eût passé le 15 septembre à la fois dans trois des plus grands cinémas de Paris, est aujourd’hui un des rares moyens puissants de propagande qui nous restent. »[xv] (Brouillon de lettre d’André Malraux à José Bergamín, datée du 25 décembre 1939.)

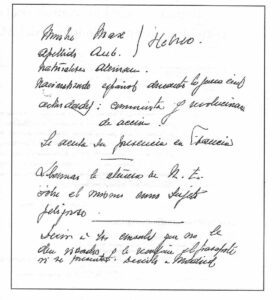

Ce projet ne pourra se concrétiser : avant que Max Aub n’ait obtenu les autorisations nécessaires à son entrée sur le territoire mexicain et à la diffusion du film, il est arrêté à Paris le 4 avril 1940 par la police française, qui le conduit au stade Roland Garros. Une dénonciation anonyme, déposée sur le bureau du nouvel ambassadeur – franquiste – d’Espagne à Paris, l’accuse d’être un « allemand nationalisé espagnol durant la guerre civile, juif, communiste et révolutionnaire d’action ». Ces accusations, qui augurent la noire période de Vichy, vont signifier pour Max Aub le début d’une période de persécutions, plus de deux années d’arrestations, de séjours dans différentes prisons (Nice, Marseille), et camps d’internements : Le Vernet d’Ariège (deux fois) puis le camp de Djelfa, en Algérie, où la gendarmerie française interne les prisonniers politiques « révolutionnaires et dangereux ». Parmi eux, nombre de républicains espagnols qui croyaient avoir trouvé asile en France

1940-42 : les années sombres

Au cours de cette période, que nous ne pouvons qu’évoquer brièvement ici tant elle est confuse et chargée d’événements, Malraux et Aub se rencontrent dans le sud-est notamment à Marseille où Max Aub réside à partir de novembre 1940, en attendant son hypothétique départ pour le Mexique. Les deux hommes participent à des meetings, rencontrent des militants de la résistance espagnole. C’est à l’issue d’une de ces réunions, où ils ont discuté des moyens de lutte contre l’infiltration d’agents de la police de Vichy dans ces organisations de résistance, que, le 2 juin 1941, Max Aub est arrêté et incarcéré dans la prison de Nice. Libéré le 22 juin sur intervention de Gilberto Bosques, consul du Mexique à Marseille, (qui aida de nombreux exilés à échapper aux camps d’internements). Max Aub retrouve aussitôt André

Malraux à Marseille, où ils vont accompagner Edouard Corniglion-Molinier qui s’embarque pour rejoindre le général de Gaulle. Après ce départ, les deux hommes dînent ensemble dans un restaurant du vieux port : ils ignorent alors qu’ils ne se reverront pas pendant plus de quinze années.

Le 5 septembre, Max Aub est de nouveau arrêté et envoyé au camp du Vernet. De là il est embarqué dans un bateau et conduit au camp de Djelfa, dans le Haut-Atlas algérien. Il parviendra à s’en extraire en août 1942 grâce à la ténacité et à l’efficacité de Gilberto Bosques[xvi], et, selon son témoignage, avec la complicité de deux gendarmes gaullistes. Il réussira à s’embarquer pour le Mexique où il arrive en octobre, plus de deux ans après le voyage projeté pour porter la copie de Sierra de Teruel.

1950-51 : l’interdiction de séjour en France

Sans nouvelles l’un de l’autre après cette soirée de juin 1942, les deux hommes reprennent contact en septembre 1944 et commencent une relation épistolaire qu’ils maintiendront pendant presque trente années[xvii]. Lettres souvent courtes, précises, fréquemment empreintes de causticité : les deux hommes ont le sens de la formule et sont très affairés… Pas le temps d’écrire de longues missives ! Au fil de cette correspondance, ils s’envoient des photos d’objets d’art, parfois de petits objets recommandent tel ou tel ami de passage à Paris ou à Mexico et bien sûr, s’envoient dès parution leurs livres respectifs. Aub écrit beaucoup : il ne publie pas moins de 27 titres dans cette seule période 42-56 !… Des romans sur la guerre d’Espagne, des récits et nouvelles, des œuvres théâtrales, des anthologies et des histoires de la littérature. Années pendant lesquelles André Malraux publie lui aussi de nombreux ouvrages : La Lutte avec l’ange (Genève, Skira, 1945), Goya : dessins du musée du Prado (Genève, Skira 1946), Esquisse d’une psychologie du cinéma (Paris, Gallimard, 1946), Scènes choisies (Paris, Gallimard, 1946), Psychologie de l’art. Le Musée imaginaire, La Création artistique, la Monnaie de l’absolu, (trois tomes entre 1947 et 1949, Genève, Skira), Saturne, le destin, l’art et Goya (Paris, Gallimard 1950), Les Voix du silence (Paris, Gallimard, 1951), Vermeer de Delft (Paris, galerie de la Pléiade, 1952), Le Musée imaginaire de la sculpture mondiale. La Statuaire, Des bas-reliefs aux grottes sacrées, Le Monde chrétien (trois tomes publiés à Paris par Gallimard en 1952 et 1955).

Cependant, une affaire domine les correspondances de cette période : l’invraisemblable interdiction de séjour que la France oppose pendant des années à Max Aub. Les lettres des deux hommes permettent de retracer la genèse de ce problème. En 1950, Max Aub – qui n’est pas revenu en Europe depuis son arrivée à Mexico en 1942 – projette de venir retrouver ses parents en France, l’entrée en Espagne étant pour lui impossible. Surpris de ne pas recevoir de réponse du consulat français à la demande de visa, il en informe André Malraux en décembre. Le dossier va pourtant s’avérer plus compliqué que ne l’escomptait Malraux : les dénonciations anonymes – mensongères et antisémites – des années 1940 continuent d’être dans les fichiers du ministère de l’Intérieur, qui s’oppose à l’entrée de Max Aub sur le territoire français. Max Aub, choqué par cette décision incompréhensible qui, en outre, réavive les persécutions subies dix ans auparavant, fait part à André Malraux de son intention de s’adresser directement par lettre au Président Vincent Auriol. Malraux approuve l’initiative et transmet la lettre de Max Aub à Auriol le 28 avril 1951[xviii]. Max Aub ne reçoit aucune réponse et, après divers appels à l’aide auprès de ses amis – parmi lesquels Jean Cassou – il doit renoncer à son voyage. Son père meurt sans qu’il ait pu le revoir.

1957-58 : « París bien vale una visa »

Cinq années s’écoulent avant que Max Aub ne présente une nouvelle demande, en juin 1956. Et de nouveau le visa lui est refusé. Les interventions insistantes de l’ambassade du Mexique à paris lui permettent d’obtenir in extremis un « visa pour court séjour », qui autorise la venue de Max Aub seulement pendant deux semaines. Celui-ci séjourne à Paris du 27 novembre au 10 décembre et peut enfin revoir ses amis des années de guerre : André Malraux est le premier d’entre eux. Les notes inédites gardées par Aub de ce voyage révèlent que les deux hommes discutent de l’éventuel retour au pouvoir du général de Gaulle.

L’interdiction injustifiable imposée à Max Aub, basée sur des fiches de dénonciation établies par le régime de Vichy et maintenues en vigueur par la IVe République, le blessent profondément. Celui-ci est viscéralement lié à la France, tant par le sang que par la culture. Il décide de porter l’affaire en justice et, en janvier 1957, il charge l’avocat Gaston Bouthoul de s’occuper de son dossier. Les mois passent sans apporter de solution, ce qui alarme Max Aub car il prépare un nouveau voyage en Europe. Il continue d’informer André Malraux des invraisemblables déboires de ses demandes de visa. Mais quand Malraux, en octobre 1957, lui propose une nouvelle fois d’intervenir auprès du Quai d’Orsay, Max Aub décline cette proposition. Lassé des vaines démarches, et des demi-mesures concédées au dernier moment, Max Aub veut définitivement obtenir un règlement de cette affaire par la voie judiciaire.

L’obtint-il ? Nous ne pouvons l’affirmer à ce jour. Nos recherches nous portent plutôt à retenir l’hypothèse que c’est grâce à l’intervention d’un autre ami de Max Aub, André Camp, qui avisa un membre de sa famille travaillant aux Renseignements Généraux. Les fiches calomniatrices furent enfin retirées du dossier géré par le Ministère de l’intérieur et Max Aub obtint dès lors sans restriction les visas si longuement attendus… « París bien vale una visa ! » avait coutume de lancer Max Aub à son ami Malraux, dans un de ces jeux de mots et de langues qu’il affectionnait, lui l’enfant parisien devenu écrivain espagnol et citoyen mexicain par les séismes de l’Histoire et la médiocrité d’hommes hostiles.

André Malraux et Max Aub : L’Espagne au cœur de l’amitié

Deuxième partie : Paris, malgré tout (1958-1972)

Juin l958 :

Max Aub obtient enfin l’annulation définitive de la mesure d’interdiction de séjour que, depuis sa première demande de visa déposée en 1951, la France lui oppose.

Nous rapportions dans notre première partie le témoignage d’André Camp, grand ami de Max Aub, sur l’intervention décisive de l’un de ses parents pour qu’enfin les fiches de dénonciation datant de 1940[xix], à l’origine de cette mesure aussi injustifiée qu’arbitraire, soient classées. À ce témoignage il convient d’ajouter cette remarque : juin 1958 correspond précisément à l’époque où Malraux, dans le sillage du général de Gaulle revenu au sommet de l’Etat en juin, est nommé ministre délégué à la présidence du Conseil. Concomitance qui autorise à penser qu’André Malraux, dans sa nouvelle position d’homme du pouvoir, intervient peut-être pour la résolution de l’invraisemblable, mais tristement réelle, situation dont est victime son ami.

1959-1960 : L’Espoir, de Paris à Mexico

Max Aub commence son second voyage à Paris le 15 novembre 1958, soulagé de pouvoir enfin séjourner sans restriction de durée. Quelques jours après son arrivée, il assiste à une projection du film Espoir-Sierra de Teruel, qui à cette époque est régulièrement projeté à Paris dans le circuit « Arts et essais ». Max Aub note dans son journal, à la date du l8 janvier 1959 :

Je vois L’Espoir exactement vingt ans après. Surprenant le primitivisme, l’extatique. Normal. Ni Malraux ni moi ne savions quoi que ce soit des techniques du ciné. En fin de compte le primitivisme c’est cela : ignorance de la technique. Celle-ci vient s’ajouter seule, avec le courant des œuvres. […] En tant que film primitif, L’Espoir est bien. Nos progrès sont visibles dans le film lui-même. La descente de la montagne – le dernier tournage que nous réalisâmes – est meilleure que les autres séquences.

Je vois L’Espoir exactement vingt ans après. Surprenant le primitivisme, l’extatique. Normal. Ni Malraux ni moi ne savions quoi que ce soit des techniques du ciné. En fin de compte le primitivisme c’est cela : ignorance de la technique. Celle-ci vient s’ajouter seule, avec le courant des œuvres. […] En tant que film primitif, L’Espoir est bien. Nos progrès sont visibles dans le film lui-même. La descente de la montagne – le dernier tournage que nous réalisâmes – est meilleure que les autres séquences.

L’année suivante, plus de vingt ans après le projet qu’avait eu Malraux de le diffuser au Mexique, Sierra de Teruel est enfin programmé à Mexico. En ce printemps 1960, Malraux se trouve lui-même au Mexique : celui qui est devenu depuis juillet 1959 ministre des Affaires culturelles entreprend une série de voyages dans divers pays d’Amérique du Sud (Mexique, Argentine, Pérou, Uruguay) pour expliquer et défendre – taisant ses sentiments et ses doutes sur une question douloureuse et sanglante – la politique du gouvernement français en Algérie. Fin mars, Max Aub a prévu d’accompagner Malraux dans un déplacement à Oaxaca et dans le Yucatan. Mais, en proie à des ennuis de santé, il ne peut effectuer ce voyage.

Ses engagements ministériels obligent Malraux à regagner la France avant le jour de la projection de Sierra de Teruel et c’est bien sûr Aub, l’adjoint dévoué de la réalisation du film et l’ami fidèle qui, le 24 avril préside la séance au cinéma « Las Americas ». Pour cette circonstance, qui l’émeut profondément, Max Aub prononce une allocution dans laquelle il insère les paroles qu’il avait adressées solennellement à tous les participants le premier jour du tournage, dont nous avions reproduit un extrait dans la première partie de notre article[xx].

1961 : Jusep Torres Campalans, ou la fable du peintre retrouvé.

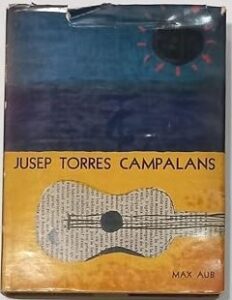

Si dans ces années 1960 Max Aub écrit beaucoup, il est peu lu. L’œuvre, comme son auteur, est en exil. Les lecteurs mexicains ne s’intéressent que modérément aux livres traitant de la guerre d’Espagne, quant aux lecteurs espagnols ils ne peuvent se les procurer : la grande majorité des livres de Aub, ce républicain « rouge », est interdite par les autorités franquistes. « Je suis un écrivain sans lecteurs » constate tristement Max Aub dans les pages de son journal. Pour lutter contre la relégation de son œuvre littéraire,

Max Aub cherche à faire traduire et publier quelques-uns de ses livres en Europe, et en premier lieu en France, ce pays natal qui l’a maltraité si longtemps mais avec lequel il se sent tellement lié culturellement et affectivement ! Il pense plus particulièrement à l’un des derniers ouvrages qu’il a rédigé : Jusep Torres Campalans. Ce livre original et surprenant, paru en 1958 au Mexique, a été salué par la critique et a semblé susciter plus d’intérêt que ses romans ou son théâtre sur la guerre. Se présentant comme une monographie, du type de celles publiées à l’époque par l’éditeur suisse Skira, Jusep Torres Campalans retrace l’initiation artistique d’un peintre catalan, ami de Picasso, dans le Paris des années du début du siècle, puis sa soudaine disparition au seuil d’une œuvre prometteuse. Max Aub affirme avoir retrouvé par hasard la trace de ce peintre lors d’un voyage dans les montagnes du sud du Mexique et apporte la récolte de sa minutieuse enquête : annales, biographie, photos, journal intime du peintre, reproductions d’une cinquantaine de tableaux peints pendant son époque parisienne. Mais en réalité tout cet ensemble n’est qu’invention et parodie talentueuse créées de toutes pièces ! Max Aub pastiche le sérieux excessif de la vie artistico-littéraire parisienne, qui voit fleurir au cours de ces années économiquement « glorieuses » quantité de galeries d’art, d’artistes « modernes » ou « contemporains » et de monographies luxueuses.

André Malraux est dans la connivence depuis la naissance du livre, qui lui est d’ailleurs dédié puisque qu’il s’ouvre sur ces simples mots : « à André Malraux ». Lors de la parution de l’ouvrage dans la capitale mexicaine, en juillet 1958, Malraux suit avec amusement l’effervescence journalistique produite par l’exposition des tableaux, initiative à laquelle il apporte sa complicité puisque une toile, qui a pour titre Portrait de Picasso, est exposée avec la mention « propriété d’André Malraux » … Cette mention, comme toutes celles apposées en bas des tableaux, est une facétie de Max Aub qui en réalité a peint lui-même toutes les toiles, et joue de la complicité de ses amis pour attirer la curiosité des critiques d’art mexicains sur la renommée de ce peintre inconnu retrouvé par lui dans les montagnes du Chiapas. Lorsque dans les premiers jours d’août 1958 Malraux reçoit l’édition originale, il complimente par lettre son ami en ces termes : « Je viens de recevoir le Peintre imaginaire et lui ai trouvé une bonne tête – outre une bonne dédicace ».

André Malraux va jouer un rôle-clé dans la parution de l’édition française. Il convainc, ou plutôt il somme Gaston Gallimard de publier ce livre. Massin, alors directeur artistique et responsable de cette édition française, constate à la fois le rôle essentiel de Malraux et la complicité qui unit les deux hommes :

C’est Malraux qui a imposé à Gallimard le livre de Max, c’est certain ! Car Gaston Gallimard avait horreur des livres illustrés, il n’aimait que la littérature, les textes. La collection « L’univers des formes » a d’ailleurs failli ne pas se faire chez Gallimard car Gaston traînait des pieds et Claude aussi, ils ne voulaient pas. Ils retardaient le plus possible l’échéance. Malraux a dû exercer un véritable chantage et cette collection s’est réalisée en 1957. Quant à Campalans, ce type de livre, sachant qu’en plus c’était un canular… Mais Malraux avait une influence énorme. Il donnait un coup de téléphone à Gaston et disait « tu sors ce livre » ! Gaston s’exécutait. Max Aub venait fréquemment chez Gallimard. Il nous invitait souvent dans de bons restaurants qu’il connaissait bien mieux que beaucoup de parisiens ! Nous étions plusieurs : il y avait Malraux, Bernard Anthonioz, le mari de Geneviève de Gaulle, qui était un des conseillers les plus proches de Malraux, Albert Beuret qui était alors directeur de cabinet de Malraux et qui a été secrétaire général de la collection « L’univers des formes ». […] Max allait voir Malraux au ministère, rue de Valois, sans se faire annoncer : il bousculait les huissiers – à la fin ils le connaissaient tous ! – et il entrait dans le bureau de Malraux comme si c’était chez lui. Il était au courant de tout ! Un jour, de retour de visite à Malraux rue de Valois, il me dit : « vous ne connaissez pas la dernière ? … De Gaulle propose à Malraux de prendre le ministère du Travail. Il a refusé car, m’a-t-il dit, s’il avait pris ce ministère, il aurait eu cinq cents grèves sur le dos ! » Max Aub était vraiment au courant de tout ce qui se passait dans les coulisses du pouvoir.

Malraux s’efforce aussi de faciliter la promotion de cet ouvrage dans la presse parisienne, comme s’y efforcent d’autres amis de Max Aub : Jean Cassou, Max Pol Fouchet, Pierre Gascar et sa femme Alice qui est la traductrice du livre, Emmanuel Roblès. De fait, près d’une trentaine d’articles vont être publiés sur cette édition française. Mais l’échec de vente est total, ainsi que le rapporte Massin :

Au moment de la sortie du livre Jusep Torres Campalans, ça partait bien ; Malraux était dans le coup, il apportait sa caution, avec d’autres comme Jean Cassou, Roger Caillois… On s’était amusé à la fin du livre à attribuer les tableaux : c’est ainsi qu’on peut lire « propriété d’André Malraux, propriété de Massin, de Roger Caillois, de Picasso, de Cassou… », tous les copains de Max. Tout cela est inventé ! De plus, avec Malraux et avec plusieurs familiers de Max, nous avions fait le nécessaire pour que les journalistes soient « intoxiqués » … Mais l’article intitulé en gros « CANULAR » et publié par France Soir le 21 février, le jour même de la sortie du livre, a tout cassé. Ce fut un échec commercial.

Ce Jusep Torres Campalans, sur lequel Max Aub avait fondé tant d’espoir pour être enfin lu en France, se vendit très peu. Ni la complicité active des amis de Max Aub, ni les nombreux articles publiés dans la presse française au moment de la parution ne déclenchèrent la curiosité des lecteurs. Le peintre imaginé ne put faire « revenir » ni son créateur ni son œuvre en Europe.

1962-1966 : Les allées et venues parisiennes d’un écrivain espagnol

L’échec de diffusion en France de Jusep Torres Campalans est d’autant plus douloureux pour Max Aub que l’exil en terre mexicaine, dont il ne peut savoir quand il se terminera, lui pèse de plus en plus. L’Europe est son creuset, il voudrait revenir y vivre. Dans ses lettres à Malraux écrites dans ces années 1960, il fait part de ses démarches auprès des autorités mexicaines pour être nommé attaché culturel du Mexique à Paris. Cet espoir ne se concrétisera pas, la loi mexicaine réservant les charges diplomatiques aux citoyens mexicains par filiation.

Ne parvenant pas à réunir les conditions pour s’installer en France, Max Aub s’efforce de multiplier les occasions pour y séjourner. Chacun de ses voyages à Paris lui permet d’assouvir sa soif de théâtres, de cinémas, de musées. Aub nourrit sa passion pour la peinture en visitant galeries d’art et expositions temporaires. Il tire parti de ces activités pour écrire une série de portraits d’écrivains et de peintres ayant vécu et travaillé à Paris. Tantôt chroniques de l’actualité artistique, tantôt hommages nécrologiques lorsqu’il apprend le décès d’écrivains ou d’artistes qu’il a eu l’occasion de rencontrer, il se fait volontiers « moraliste-peintre », dressant les portraits d’écrivains – Aragon, Ilia Ehrenburg, Montherlant – et de peintres tels que Bonnard, Chagall, Giacometti, Picasso, Tzara.

Reporter, écrivain, Max Aub se fait aussi « passeur de culture » d’une rive à l’autre de l’Atlantique. Directeur des services de radiotélévision de l’Université autonome de Mexico à partir de 1961, il noue une collaboration fructueuse avec André Camp, luimême directeur des émissions de langue espagnole de la RTF. Les deux hommes échangent et diffusent de nombreux programmes radiophoniques sur la littérature et l’actualité théâtrale parisienne.

À Mexico, Aub connaît beaucoup de monde dans les milieux politiques et culturels et il s’efforce de soutenir les projets que Malraux et son ministère pilotent, en assumant un rôle de correspondant particulier du ministre. Cette position non officielle lui permet de préserver une liberté de propos et de tons perceptibles dans cet extrait, où il est question de la préparation de l’Exposition française d’octobre 1962 :

Mon cher André, j’ai vu l’élégant Monsieur L…, qui a plutôt l’air de n’avoir rien inventé, entre l’ineffable Comte Viau de Lagarde et le subtil Monsieur D… Ils m’ont téléphoné à la dernière heure du dernier jour pour me dire qu’en plus de la grande exposition il y aurait une participation culturelle « avec des tableaux ». J’ai dit : « Ah ! » Ceci dit, il y a six mois j’ai demandé aux services de M. Sirol qu’ils m’envoient une copie de l’émission que j’avais faite sur France III de la poésie mexicaine contemporaine – en français – qui a passé, je crois, le 7 mai. Je l’attends encore.

Au moment où cette exposition a lieu, Aub prévient Malraux de l’insatisfaction des Mexicains sur la qualité des tableaux exposés par la France :

Mon cher André, les Mexicains – tu vois ce que je veux dire – se llaman a engaño – difficile de traduire – : ont le sentiment de se sentir trompés… Car ayant exposé ce qu’il y avait de mieux (Nous en avons envoyé [sic] les joyaux en or de Montauban, le vrai Caballero Aguila, etc.), ils trouvent l’ensemble insuffisant (je parle tableaux, non dessins). La raison est simple : depuis que les reproductions – surtout en couleurs – jouent le rôle que tu sais mieux que personne, quand on leur annonce la peinture française de 1860 à 1960, ils croient devoir trouver l’Olympia, sinon l’Enterrement, Les Joueurs de Cartes, Guernica (qui n’est pas à vous, mais cela ne fait rien), Le Déjeuner sur l’Herbe, etc. En général, vous devriez en tenir compte, non seulement pour ici : résultat du Musée Imaginaire.

Au fil des onze années des responsabilités ministérielles de Malraux, Max Aub accueille à Mexico ses principaux collaborateurs, qui tous se lient d’amitié avec lui. Geneviève de Gaulle-Anthonioz, témoin de quelques-unes des rencontres entre Aub et Malraux, nous a livré son témoignage sur la grande complicité qui unissait les deux hommes, et nous en reproduisons une partie ci-après.

Mon mari devait se rendre au festival de cinéma d’Acapulco. A l’aéroport il y avait tout un groupe pour l’accueillir car c’était un personnage officiel. Et puis en retrait il y avait un personnage qui lui dit d’un air conspirateur : « Je viens de la part d’André… » c’était Max. À partir de ce moment-là mon cher mari a mené une double vie : dans la journée il visitait les personnes, les lieux où il était officiellement reçu. Et puis le soir il retrouvait le groupe des républicains espagnols, cornaqué par Max Aub. On dormait tard, aux heures espagnoles ; on buvait beaucoup aussi… Et ils se sont pris d’amitié l’un pour l’autre. Ils ont continué à correspondre. [… ]

Quand Max Aub est venu à Paris, nous nous sommes vus à plusieurs reprises. Max Aub avait à cette époque un poste idéal pour lui puisqu’il était directeur de la télé scolaire mexicaine, laquelle n’existait pas en fait… c’était rêvé pour lui ! Malraux l’a reçu tout de suite. Un jour Bernard a rencontré Pierre Lazareff, qui lui a dit : « Bernard je voudrais vous demander quelque chose : il y a un personnage tout à fait inconnu de nous tous qui a pris plusieurs fois des repas avec Malraux : plusieurs journalistes l’ont vu, on ne sait pas qui c’est. Malraux a l’air tellement content de le voir ! Il rit, il est ravi, ils se racontent des histoires… ». Et c’était Max Aub.

À chacun de ses séjours à Paris, Max Aub rend Visite à quelques libraires pour remédier aux lacunes de sa bibliothèque et se rappelle aux bons souvenirs des maisons d’éditions. Recherchant obstinément les possibilités d’être lu en France, il rend régulièrement compte à Malraux de ses tentatives pour approcher et convaincre les éditeurs de le publier. Collaborateur de nombreuses revues éditées sur le continent sudaméricain, il sollicite Malraux à une ou deux reprises pour des articles ou des éditoriaux, mais André Malraux décline ces invitations, faisant valoir que ce type d’écrit est inconciliable avec ses fonctions. Cependant il accepte que certains de ses discours soient traduits et publiés par Max Aub. Ainsi en est-il de l’oraison funèbre prononcée par Malraux le 19 décembre 1964 lors du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, oraison que Max Aub publie à Mexico en novembre 1965, dans une revue intitulée par lui Los Sesenta, littéralement « Les Soixante » parce qu’ouverte aux seuls écrivains ayant dépassé cet âge !

1965-1967 : Sierra de Teruel, du film au livre

En mai de cette même année 1965, Aub voyage en France pour être membre du jury du festival de Cannes et pour prendre part à la parution de son Campo francés, scénario écrit en 1942 pour un projet de film largement inspiré par la cruelle expérience qu’il a subie en France pendant ces années noires (ses internements successifs à Roland Garros, au camp du Vernet d’Ariège, à Djelfa sur le Haut atlas algérien qui ont été évoqués dans la première partie de cet article). Ayant abandonné tout espoir de réaliser ce film, il a au moins la satisfaction de voir le scénario publié à Paris, en version espagnole, par les éditions Ruedo ibérico, créées à Paris par José Martinez, Espagnol exilé en France.

Au cours des semaines suivantes, Max Aub discute avec José Martinez d’un autre projet : la publication du scénario du film Sierra de Teruel. Lorsque Max Aub demande à Malraux son autorisation, celui-ci pose deux conditions : que l’édition paraisse seulement au Mexique et pas à Paris, et qu’elle soit uniquement éditée en langue espagnole. Le ministre d’État ne semble pas désireux de voir son passé de combattant de la guerre d’Espagne revenir dans les devantures des librairies parisiennes… La préparation du manuscrit réactive les souvenirs d’un tournage réalisé dans la passion et les soubresauts du conflit, et Max Aub note pour lui-même, quand en septembre 1967 il boucle la maquette du livre :

Préparation de Sierra de Teruel. Tant de souvenirs ! Authentique flash-back. Un travail comme celui que nous fîmes peut seulement se mener à bien en se livrant totalement. Nous travaillions sans réserve, entêtés, absorbés, ayant recours aux restes même du génie, nous employant à fond, sans autre intention que de faire en sorte que tout soit le mieux possible. Le plus acharné, Malraux. Il ne nous contamina pas : nous l’étions. […] On peut être ce qu’on n’est pas (ni Malraux ni moi n’étions cinéastes) si l’on se donne passionnément à ce qu’on fait ». Lorsque Malraux, quelques jours plus tard, reçoit l’édition du livre publié par l’éditeur mexicain Era, il en avertit Aub par ces quelques mots laconiques : « Bien reçu la Sierra. Ça fait des rêves… à bientôt. A.M.

En cette même année 1967, Gallimard accepte de publier Dernières nouvelles de la guerre d’Espagne, ouvrage qui réunit une partie des récits de témoignage de Aub, sur la guerre et son issue – cette « retirada » vers la France –, sur l’exil. Aucun autre livre ne sera publié en France du vivant de l’écrivain, à son grand regret.

Mai 1968 « vu » par Max Aub

Max Aub comprend la fidélité et l’admiration que Malraux voue au général de Gaulle : lui-même admire sincèrement le général, pour sa hauteur de vue et sa capacité à mettre en œuvre une politique de la troisième voie, « non-alignée » avec un bloc ou l’autre. Après l’accession du général de Gaulle à la présidence, il tente, par l’intermédiaire de Malraux, d’obtenir une interview du général, en vain : « Pour le général de Gaulle, rien à faire, il ne donne aucune interview » répond Malraux à sa demande.

Mai 1968, ce mois où « les murs ont la parole » tandis que les usines et les théâtres nationaux sont occupés, suscite la curiosité de Max Aub. Il tente, depuis son domicile mexicain, de décrypter la portée de ces événements et note ses réflexions dans son journal. Le 31 mai il écrit :

Les ouvriers et les étudiants « de gauche » protestent, un peu partout, contre la décision de de Gaulle de rester (quelle solution lui restait-il ?) à la tête de la destinée de la France. Ils ne se rendent pas compte que si cela n’avait pas été ainsi ce ne seraient pas eux les maîtres du jeu mais un général de la taille de Salan ou Massu. Avec leur envie de s’enlever l’épine envenimée de l’Algérie. En dépit de toutes leurs manigances, les communistes s’en sont clairement rendu compte, et ne parlons pas de Guy Mollet.

Les communications directes avec la France étant rares, Max Aub s’efforce d’obtenir des informations par le consulat de France à Mexico sur les initiatives et attitudes de son« ami le ministre», comme ont coutume de dire les amis de Aub. C’est ainsi que le 7 juin il écrit :

Sirol me raconte Malraux, sur les Champs Élysées, dans la manifestation gaulliste. «Il est effrayé», me dit-il. Je ne le pense pas. Stupéfait oui, je suppose. Croire tellement qu’on a travaillé sérieusement pendant dix ans et, soudain, tout s’écroule sans raison valable. Rediscuter pendant quelques heures avec lui me comblerait de plaisir.

Le mois suivant, ayant reçu la copie du discours prononcé par Malraux le 20 juin 1968 lors d’un rassemblement de l’Union pour la Défense de la République au Parc des expositions, Aub lui fait part de ses réflexions et lui propose son interprétation des événements survenus en France, avec sa franchise coutumière et une agilité linguistique qui prouve, si besoin en est, son excellente maîtrise du français[xxi] :

Cher André : pour le discours : vu les photos, je comprends votre réaction Sorbonne-Grèves; mais tout de même il ne faudrait pas en faire une Histoire. Pour ce qui est de l’Université – et de l’audiovisuel – j’en sais quelque chose : on n’en sortira pas avant un siècle. L’humanité s’était habituée à une guerre mondiale : chaque 25 ans, maintenant (la bombe) ceux de 40-50 ne veulent laisser leur place à ceux de 25. D’où révolution ? Pas dans le genre communiste en tout cas. Aux machines de parler. Une « France chancelante » ? Non ? L’Angleterre c’est pire, et Oxford ? et Cambridge ? Wimbledon, et merci. Non : c’est plutôt Gallimard contre Hachette. Enfin, tous ceux qui avaient pris le surréalisme au sérieux, Leiris ou Aragon, plus leurs jeunes Max-Pol Fouchet et compagnie. C’est bien du côté littérature, ce n’est pas mal vu de dehors pour la France : « révolution culturelle » en plus vrai que l’autre. Le problème de la jeunesse n’est tout de même pas un problème de revues littéraires. Évidemment il faut faite vite dans le monde entier. Mais quoi ? Pour le reste tu deviens prophète. Bon on s’y fera. […] Nous en reparlerons, j’espère, en boustifaillant.

De Max Aub au Max Torrès présenté par Malraux…

Le contexte et la tonalité de ces remarques, nourries de l’ironie et de la vivacité qu’affectionne Max Aub dans tous ses débats avec ses amis, nous conduit vers le personnage que Malraux fait entrer dans son bureau ministériel le lundi 6 mai 1968 dans le troisième chapitre de La Corde et les souris. Ce Max Torrès,  visiteur parmi d’autres « Hôtes de passage » ne cache-t-il pas Max Aub ? Dans son introduction au tome Le Miroir des limbes de la nouvelle édition des œuvres complètes de Malraux dans la Pléiade, Marius-François Guyard observe que, outre cette identité des prénoms, le visiteur fait entrer avec lui le passé espagnol de Malraux. De fait, bien des indices incitent à démasquer Max Aub derrière ce visiteur… Évoquant son itinéraire d’exilé, de professeur déraciné, Torrès suggère que son destin ressemble à celui de Max Aub quand il affirme : « à cause de lui [Hitler] je suis bien obligé de penser que je suis juif ! Pourtant je m’en fous ! », ou qu’il confie se sentir comme les étudiants qui manifestent dans les rues de Paris, « déboussolé » même s’il a la ressource d’accuser l’exil. A ces remarques de Torrès viennent s’ajouter celles du narrateur qui observe que son visiteur est « sensible aux compliments comme autrefois – seulement au sujet de l’Espagne, car il n’a aucune vanité » et qu’il a commencé des Mémoires mais ne les a pas continuées. Et comment ne pas songer à Aub lorsque le narrateur note le besoin de pensée, d’interrogation de son ami Max, ajoutant que « la guerre civile a fait [de lui l’émigré] d’un passé » ? A ces indices ayant trait à l’itinéraire et à la personnalité de Torrès vient s’ajouter un indice concernant la langue du visiteur, qui ponctue ses interventions par l’expression « pur-et-simplement ». Sa réitération – pas moins de dix fois au long des pages de ce dialogue – suscite de la part du narrateur ce commentaire : « Il a fait ses études en France, et son absence d’accent accroît la bizarrerie de cette locution, qu’il employait déjà en Espagne ». Cette remarque s’applique tout à fait à Max Aub, qui dans une langue française parlée avec un total naturel – c’était, rappelons-le, sa langue natale – laissait affleurer cette expression, directement venue du « pura y simplemente » de la langue espagnole.

visiteur parmi d’autres « Hôtes de passage » ne cache-t-il pas Max Aub ? Dans son introduction au tome Le Miroir des limbes de la nouvelle édition des œuvres complètes de Malraux dans la Pléiade, Marius-François Guyard observe que, outre cette identité des prénoms, le visiteur fait entrer avec lui le passé espagnol de Malraux. De fait, bien des indices incitent à démasquer Max Aub derrière ce visiteur… Évoquant son itinéraire d’exilé, de professeur déraciné, Torrès suggère que son destin ressemble à celui de Max Aub quand il affirme : « à cause de lui [Hitler] je suis bien obligé de penser que je suis juif ! Pourtant je m’en fous ! », ou qu’il confie se sentir comme les étudiants qui manifestent dans les rues de Paris, « déboussolé » même s’il a la ressource d’accuser l’exil. A ces remarques de Torrès viennent s’ajouter celles du narrateur qui observe que son visiteur est « sensible aux compliments comme autrefois – seulement au sujet de l’Espagne, car il n’a aucune vanité » et qu’il a commencé des Mémoires mais ne les a pas continuées. Et comment ne pas songer à Aub lorsque le narrateur note le besoin de pensée, d’interrogation de son ami Max, ajoutant que « la guerre civile a fait [de lui l’émigré] d’un passé » ? A ces indices ayant trait à l’itinéraire et à la personnalité de Torrès vient s’ajouter un indice concernant la langue du visiteur, qui ponctue ses interventions par l’expression « pur-et-simplement ». Sa réitération – pas moins de dix fois au long des pages de ce dialogue – suscite de la part du narrateur ce commentaire : « Il a fait ses études en France, et son absence d’accent accroît la bizarrerie de cette locution, qu’il employait déjà en Espagne ». Cette remarque s’applique tout à fait à Max Aub, qui dans une langue française parlée avec un total naturel – c’était, rappelons-le, sa langue natale – laissait affleurer cette expression, directement venue du « pura y simplemente » de la langue espagnole.

Cependant, ce « Torrès » dont le patronyme nous rappelle celui de Jusep Torres Campalans, précédemment évoqué et qui fut certainement le livre que Malraux préféra, n’est pas Max Aub, qui en mai 1968, nous l’avons noté, se trouvait à Mexico et non dans le bureau de Malraux. D’autre indices empêchent d’assimiler les deux Max : Aub ne fut jamais « un jeune juif anguleux aux yeux éclatants », il n’émigra jamais à Berkeley et ne fut ni psychanalyste ni spécialiste de la chimie du cerveau ; il ne fut pas blessé pendant la guerre d’Espagne ni condamné à mort après. Max Torrès est un personnage composé par Malraux, comme Jacque Méry, le Bonze ou d’autres, mélange de réalité et de fiction. On ne peut donc tout à fait assimiler complètement les deux Max comme le propose Marius-François Guyard dans l’index de la Pléiade qui accompagne sa remarquable introduction. Car si le nom de Max Torrès est cité trois fois et le prénom « Max » revient à dix-sept reprises, Malraux fait nommément allusion une seule fois à Max Aub dans les premières lignes de ce chapitre, le dissociant ainsi du dialogue romanesque qu’il engage ensuite avec Max Torrès.

Les liens de l’Histoire vécue en commun et l’influence de l’écriture

Pour Aub l’œuvre romanesque de Malraux – écrite, rappelons-le, entre 1928 avec Les Conquérants et 1937 avec L’Espoir si l’on excepte La Lutte avec l’ange publié en 1943 – est une référence, sinon un modèle, pour la tâche qu’il s’est assignée : « dar cuenta », rendre compte de la guerre d’Espagne, de ses terribles événements et de ses tragiques conséquences. Au long de plus de trente années d’exil, Aub ne cesse de compléter un immense reportage, une longue chronique de l’anéantissement de la République espagnole. Pour Max Aub le témoin, les romans de Malraux, La Condition humaine, L’Espoir sont précisément des reportages exemplaires, dans lesquels la fiction se met au service du réel, celui-ci étant plus vrai du fait même de la force de cette fiction. Comme Malraux l’est dans ces romans, Aub veut être écrivain de cette épopée tragique, veut être écrivain direct, à la fois témoin et acteur de celle-ci. Comme Malraux, Aub veut que ses personnages fassent part de leurs débats idéologiques, de leurs doutes comme de leurs convictions quant à l’impérieuse nécessité de l’action.

Toutes les fois où, dans les pages de son journal, dans ses écrits critiques sur la littérature, ou encore dans ses correspondances, Aub fait allusion aux écrivains auxquels il se sent relié, il mentionne André Malraux. Ainsi, dans une lettre écrite en janvier 1949 à Roy Temple House, professeur américain qui publie la revue Books Abroad et dans laquelle ce professeur a fait allusion à l’existentialisme de Max Aub et de ses personnages, Aub écrit :

Je me sens beaucoup plus relié à un autre mouvement des lettres contemporaines, plus clair et plus normal – et, si vous voulez, héroïque –[…] où l’on rencontre des gens aussi différents en apparence, comme le sont, par exemple : Hemingway, Malraux, Ehrenbourg, Koestler, Faulkner, O’Neill. Personnalités qui, en dépit de leurs efforts, ne peuvent aller au-delà du fait de refléter leur époque.

Aub cependant relativise l’influence directe que Malraux a pu exercer sur son écriture : dans des pages autobiographiques rédigées en 1953 il écrit : « Quelle influence a eu Malraux sur moi ? Il m’est difficile de le dire, je crois qu’elle est plus personnelle que littéraire ». Et en mai 1967, dans une série d’entretiens avec André Camp diffusés sur France-culture il déclare :

Je continue à être un très grand admirateur de Malraux et d’Aragon et un très grand ami de Malraux et d’Aragon et je continue à croire que ce sont deux des plus grands écrivains français. Maintenant évidemment je suis plus près de Malraux que d’Aragon, parce que je suis romancier et que je crois que Malraux a écrit quelques-uns des romans les plus importants de notre temps, entre autres ses bouquins sur l’art. Il n’est peut-être pas d’accord, mais enfin je crois que ce sont plus des romans que des bouquins sur l’art.

Cette admiration et cette reconnaissance de la valeur exemplaire des romans de Malraux s’accompagne d’un regard critique sur les ouvrages publiés postérieurement par celui-ci. Chaque nouveau livre reçu de son ami nourrit tantôt les pages de son journal, tantôt les lettres qu’il adresse à Malraux. Quand il reçoit les Antimémoires il les arpente avec passion, car elles lui fournissent matière à réflexion sur les mémoires et sur l’impossibilité, selon lui, de les écrire : parce que l’homme ne peut pas dire toute la vérité de sa vie, mais seulement une partie. Aub a d’ailleurs décidé de ne pas en écrire, ne donnant pas suite à des propositions d’éditeurs. Pour lui l’important n’est pas d’écrire ses mémoires, mais de laisser trace « pour la mémoire » de ce qui s’est passé. L’introduction de Malraux suscite ses réflexions :

Les mémoires sont des souvenirs de choses mortelles; les Antimémoires le sont au sujet d’œuvres immortelles, le passage d’un homme à travers les ruines accumulées durant cinquante ou soixante siècles. Il n’y a pas de mémoire d’outre-tombe. Les Antimémoires de Malraux ne le sont pas sinon son cahier de voyage en Orient – avec des extraits de livres épuisés (Les Noyers de l’Altenburg, qui « ne seront pas réédités ») –, avec un prologue fulgurant (comme celui du Temps du mépris). Son passage en Méditerranée – Italie, Egypte –, par la mer Rouge, son vol sur Saba, Aden. Je suppose que ce qui suit le mène tout naturellement à l’Inde, à l’Indochine, à la Chine, avec tout ce qui, à soixante-cinq ans, ressurgit de sa jeunesse et de sa maturité. […] Tel qu’il est : Malraux par lui-même. C’est à dire: il s’éloigne de quelques mètres et il se regarde. Passionnant par l’intelligence… Rien de nouveau pour moi, et encore moins ce qui déconcerte les autres : les sauts dans le temps et les lieux. Il est ainsi.

Quand en 1971 il reçoit Les Chênes qu’on abat, ouvrage d’entretiens entre Malraux et le général De Gaulle, Max Aub poursuit son dialogue critique avec André Malraux et lui écrit :

Dans les Antimémoires, (je parle littérature), les portraits de Nehru et de Mao étaient plus fouillés, précis, surprenants que celui du Général. C’était, après tout, assez compréhensible : tu n’avais pas à y revenir. Tu me diras « ce n’est pas un roman ». Bon. Tu dis que La Condition est un reportage, d’accord, et Guerre et Paix un livre d’histoire. Je t’écrivais que Les Chênes donnaient du Général un portrait beaucoup plus en relief que celui du Tome I. Un portrait saisissant, surtout le matin (des fenêtres et de la neige). Pour le déjeuner, j’y étais et je l’ai trouvé réjouissant et, je suppose tous tes lecteurs. Et ce n’est pas facile, j’en sais quelque chose. (On en reparlera j’espère). Je relis : comprends-tu ? Ce ne sont pas les conversations (tout de même la mort en plus ici), c’est le physique si tu veux. Tu es passé de la peinture à la sculpture (sur bois). Difficile d’enchaîner en mi bémol à ce sujet. Mais je n’ai rien lu depuis longtemps qui approche ton bouquin. Moi qui oublie tout et tout de suite ne peux effacer à aucun moment ce bureau et vous deux.

1972 : la reconnaissance et la dernière rencontre

Après avoir été nommé d’Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres le 1er juillet 1966, Max Aub apprend en janvier 1972 qu’il est nommé Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres. Le 24 janvier, l’ambassadeur de France au Mexique, Xavier de la Chevalerie – qui avant d’être Ambassadeur de France au Mexique avait été directeur du cabinet du général de Gaulle – organise une cérémonie officielle pour remettre à Max Aub sa cravate de Commandeur. Dans son discours de réception, Aub synthétise les étapes de son destin en quelques formules alliant l’humour et le sérieux, conscient qu’il doit plus cette distinction honorifique à la fidélité attentive de Malraux qu’à une connaissance de son œuvre par la société française.

Quelques mois plus tard Aub, sur le chemin du retour vers le Mexique après son second voyage en Espagne, fait escale à Paris pour soumettre à Luis Bunuel quelques questions restées ouvertes dans la rédaction de son livre en cours. Le 20 juin, il retrouve André Malraux et note dans son journal :

Déjeuner avec Malraux. « Hélas, celles-ci furent… » Tristesse infinie. Continuera-t-il à écrire ? Il dit que oui. J’en doute. Dans le restaurant, au fond, Dali. André Malraux dit que Skira va publier un chapitre des Antimémoires et vingt, cinquante mètres plus loin Luis Bunuel en train de filmer. Sourd, mais en train de filmer, très concentré : heureux avec un écran de télévision qui reproduit l’image que la caméra est en train d’enregistrer, il ressemble à un enfant : – Regarde, regarde. On trouve cela seulement en France ! – C’est vrai ? – Nous ne sommes plus. A votre santé ! Et Pablo Neruda en train de mourir dans son ambassade, au cas où il manquerait quelqu’un sur ce tableau.

Dans ces quelques lignes, émouvantes, on sent la nostalgie de l’adieu, pudique, retenue, mais présente. Aub pressent que la fin, la sienne, celle de ses amis, approche… Il mourra brutalement quelques jours plus tard, le 22 juillet 1972.

Malraux vu par Max Aub : esquisse d’un portrait inachevé

Laissons Max Aub conclure cette évocation, incomplète, de la grande amitié qui unit les deux hommes. Le texte qui suit et qui a pour titre « André Malraux, portrait », a été récemment publié en Espagne dans un ouvrage intitulé Cuerpos presentes[xxii], livre qui rassemble des articles écrits par Aub dans divers journaux et revues mexicaines. Nous l’avons traduit.

On ne peut pas toujours éviter d’être poursuivi par les Dieux. Byron n’y parvint pas, peut-être parce qu’il boitait. Pour quelqu’un de bien constitué, les dards sont autres.

Rapide. Assuré. Traversé de tics nerveux, un tank le poursuit, il se retourne, se cache, tire, le détruit. Un autre apparaît alors; deux, dix. Il meurt, mais il les arrête. Au fond, des milliers d’hommes défilent, nus, chargés de chaînes, marchant vers l’espoir.

Il se risque, se met en danger, s’expose, s’aventure, la mèche sur le front. Il détermine, il explique, il forge la réalité : ceci est ainsi, cela est comme cela, ceci d’une autre manière et pour autre chose. Ce qui importe c’est de lutter contre le destin. Vaincre. Conquérir. Tout peut se conquérir.

– Et puis le reste, on s’en fout.

Il lève la main, il effraie la stupidité, il redresse sa mèche sur son front, il fait un clin d’oeil sans le vouloir.

Il ne s’est jamais soucié de ceux qui ne le comprenaient pas.

Ce roi Lear qui se promène par la campagne, glabre, tentant fortune et chance, portant la vie sur la scène

Risquer sa vie vaut la peine si on peut le raconter, car si on ne peut pas – a dit Monsieur de la Palisse – c’est sans remède.

La vie, quel que soit son prix, est bon marché, mais il faut aller la chercher ; il est difficile que d’elle-même elle vienne vous lécher les pieds.

Et ministre. Où a-t-on vu pareille chose ? N’importe quelle chose humaine lui est étrangère sauf l’art ou, pour le dire autrement, les autres peuvent avoir l’impression que toute chose qui n’est pas du domaine de l’art lui est étrangère : lui est l’art parlé, écrit, peint ou sculpté.

Il redresse sa mèche.

Il a traversé les épreuves les plus cruelles, poursuivi par les revers de l’adversité. Accordant la plus haute valeur à la vie, il en perdit beaucoup. Sa manière de s’exprimer se dérobe à l’ordinaire, il fait s’affronter les concepts, laissant la compréhension au libre arbitre de chacun, franchissant constamment les limites, obligeant ceux qui suivent sa pensée à de grandes enjambées.

Aimer les précipices, avec pour seul outilla mémoire ; il n’a pas cherché les naufrages, ils se sont offerts à lui. […]

Il a fait plus que tout autre, car il a eu les moyens à portée de main; mais il les a mis à profit comme peu. Tout laisse supposer qu’on le remerciera. Ça n’aura pas beaucoup d’importance pour lui : il est assez intelligent pour savoir ce qu’on peut attendre des hommes.

Et la fraternité. Et la solitude, qui ne sont pas antithétiques.

La vie et l’œuvre de Malraux sont solidaires, comme le furent celles de Byron, de Schiller, de Camus au de Mauriac, et cent autres écrivains. Ce n’est pas le cas de nombre d’écrivains du 19ème siècle ni de celui de Stendhal, ni de Balzac, ni de Baudelaire par exemple. Il est curieux de constater que, en règle générale, les romantiques ne transformèrent pas leur vie en œuvre au viceversa, mais que, tout au plus, tellement convaincus de leur faculté d’imagination, quand ils voyagent ils se contentent de prendre – et de publier – des notes. Que la solidarité entre les œuvres et les faits ne soit pas indispensable pour leur qualité est clairement démontré – en France – par Aragon, Montherlant ou encore Claudel. C’est un amalgame non indispensable. Cependant, pour le reste, il compte. Et le reste, même si ce n’est que l’Histoire (avec un H majuscule) laisse un témoignage.

Puissent cet article et les événements prévus en 2003 pour honorer son centenaire contribuer à une meilleure connaissance de la trajectoire et de l’oeuvre de Max Aub, l’une comme l’autre si emblématiques des séismes du vingtième siècle, dont les fracas se font entendre dans l’actualité de ces jours-ci. Non, l’Histoire n’est pas finie.

Gérard Malgat

Villiers-le Bâcle, le 12 février 2003

———————————————————–

[1] Traduction, notes et illustrations : Antoni Cisteró

[i] Articles publiés dans Présence d’André Malraux, Nº 1 (2001) et Nº 3 (2003)

[ii] De nombreuses citations et références font partie du livre : MALGAT, Gérard (2007) Max Aub y Francia, o la esperanza traicionada. Séville, éd. Renacimiento (Biblioteca del exilio), qui est un extrait de la thèse de doctorat de l’auteur, à l’Université Paris X -Nanterre, soutenue le 1er juillet 2002.

[iii] Série de six entretiens de vingt minutes chacun, intitulée «Combats d’avant-garde : les souvenirs de Max Aub recueillis par André Camp». France Culture, 29 et 31 mai et 2, 5, 7 et 9 juin 1967 (Institut National de l’Audiovisuel, Paris).

[iv] Pour plus de détails et l’ajustement des dates, voir : https://www.visorhistoria.com/lenvol-de-malraux/

[v] Pour plus de détails et d’images, voir : NOTHOMB, Paul (2001). Malraux en España. Barcelone, Edhasa.

[vi] Sur son entête, au cours de l’année 1936, il se définit comme un «journal politique d’unification, publié par les partis communiste et socialiste». À partir de la mi-1937, il n’est plus que communiste.

[vii] Su última operación consistió en la protección de los fugitivos de Málaga en lo que se ha venido a llamar “La Desbandá”. Voir: https://www.visorhistoria.com/la-desbanda-et-lescadrille-malraux/

[viii] AZNAR SOLER, Manuel (Ed.) (2018) II Congreso Internacional de Escritores para la defensa de la Cultura. Valencia, Inst. Alfons el Magnànim. Voir aussi (en espagnol): https://www.visorhistoria.com/congreso-expo/

[ix] MALRAUX, André (1996). L’espoir. Paris, Gallimard. En espagnol: La esperanza. Madrid, Ed. Cátedra, 1995.

[x] AUB, Max (2002) Hablo como hombre. Segorbe, Fundación Max Aub. Página 156.

[xi] Pour plus de détails sur le rôle de Max Aub dans le tournage de Sierra de Teruel, voir la vidéo de la conférence d’Antoni Cisteró à l’UAM. https://www.visorhistoria.com/max-aub-lhomme-a-tout-faire/ (en espagnol.

[xii] MARION, Denis (1970). André Malraux. Paris, Seghers, avec une multitude d’images. En outre : MARION, Denis (1996). Le cinéma selon André Malraux. Paris, Les cahiers du cinéma.

[xiii] AUB, Max (1998) Diarios. Barcelona, Alba editorial. Página 187.

[xiv] AUB, Max (1989). André Malraux et le cinéma. Dans Sierra de Teruel, cincuenta años de esperanza. Valencia. Archivos de la Filmoteca, Año I, nº 3. Page 24.

[xv] Brouillon d’une lettre d’André Malraux à José Bergamín, datée du 25 décembre 1939. Bibliothèque Jacques Doucet, Paris

[xvi] MALGAT, Gérard (2013). Gilberto Bosques -La diplomacia al servicio de la libertad, Paris-Marsella (1939-1942). México. Vanilla Planifolia, SA – Consejo nacional para la Cultura y las Artes

[xvii] MALGAT, Gérard (ed.) (2010). André Malraux y Max Aub. Cartas, notas y testimonios (1938-1972). Lleida, Pagès Editors. (Traduction d’Antoni Cisteró).

[xviii] AUB (2002): 109

[xix] MALGAT (2007): 143

[xx] Texte complet dans : Archivos de la Filmoteca. I.3. (1989). Page 34

[xxi] MALGAT, Gérard (ed.) (2010). André Malraux y Max Aub. Cartas, notas y testimonios (1938-1972). Lleida, Pagès Editors. Page. 118. (Traduction: Antoni Cisteró).

[xxii] AUB, Max (2001). Cuerpos presentes. Segorbe, Fundación Max Aub. Page 199

Muy interesante. Muchas gracias.

Gracias a ti por tu interés.