INDEX

0.- ON VA RÉALISER UN FILM. INTRODUCTION. 3

1.- PREMIÈRE ÉTAPE : L’ESCADRILLE ESPAGNE. 5

1.2. AVIONS POUR L’ESPAGNE. 10

1.3. HOTEL FLORIDA – Clara et André à Madrid. 1936. 16

1.4. MADRID – ALBACETE – VALENCE. 23

1.5. DERNIÈRE ÉTAPE : SIERRA DE TERUEL. 30

La réalisation du film légendaire Sierra de Teruel représente beaucoup de choses : tout d’abord, l’aboutissement de la démarche intellectuelle d’André Malraux. Après d’innombrables voyages et contacts avec des intellectuels, conscient de l’ampleur de la tragédie qui s’annonce en Europe avec la montée du fascisme, l’écrivain s’engage à fond dans la cause de la Seconde République espagnole. Ce sont trois années frénétiques d’action, de réflexion et de fraternisation.

La première étape, qui débute avec le coup d’Etat militaire en Espagne, est marquée par sa collaboration décisive dans l’acquisition d’avions de combat, regroupés dans l’Escuadrilla España. C’est ce que nous avons analysé dans cette première partie : la mise en pratique de sa conviction que toute expérience doit se cristalliser dans l’action. Pour lui, «penser à ce qui devrait être au lieu de penser à ce qui peut être fait est un poison sans remède«.

Pendant les semaines de courses fiévreuses à Paris, il ne cesse de faire connaître, dans les réunions et les meetings, la justesse de la cause républicaine, aussitôt restreinte par l’injuste Non-Intervention. S’ensuivent sept mois d’activités combattantes, auxquelles il participe activement, même au péril de sa vie. C’est une expérience passionnante et profonde qui laissera une trace indélébile qu’il reflétera plus tard dans son roman L’Espoir puis dans le film auquel VISORHISTORIA est consacré.

Pour Malraux, «le contraire de l’humiliation, c’est la fraternité«. Il était donc nécessaire de partager ses idées le plus largement possible. Dans la deuxième partie, nous analyserons donc une période de fraternité et de propagande. En particulier, son voyage aux États-Unis et sa participation au deuxième Congrès international des écrivains pour la défense de la culture (Valence, Madrid, Barcelone et Paris), qui aboutit à la rédaction et à la publication de L’espoir à la fin de l’année 1937.

Enfin, la troisième partie, la plus vaste et la plus détaillée, sera consacrée à l’œuvre d’art durable, qui est pour l’auteur français l’arme pour lutter contre le destin. Oui, un vrai combat, quotidien, car selon lui : «ce qui compte, c’est de se battre contre le destin«, ajoutant «et pour le reste, on s’en fout«.

Pour l’heure, restons-en aux vicissitudes de l’escadrille. Comme le disait Malraux dans L’Espoir : «les hommes unis par l’espoir et par l’action ont accès, comme les hommes unis par l’amour, à des domaines auxquels ils n’auraient pas assez seuls. L’ensemble de cet escadron est plus noble que presque tous ceux qui le composent«. Suivons-les.

0.- ON VA RÉALISER UN FILM. INTRODUCTION.

L’été chaud de 1938. Lundi, le premier jour du mois d’août[i]. Le parcours le long de la montagne de Montjuich, de la Plaza España aux Studios Orphea, est en montée. Ils halètent, ils s’éventent avec un journal. Ils suivent le long de l’Avenida de la Exposición ; ils passent devant le Teatre Grec et le Pueblo Español, et entrent dans un spectaculaire et théâtral bâtiment de l’architecte Antoni Sardà, fuyant le soleil implacable. L’ancien pavillon de la chimie de l’exposition internationale de 1929 est peut-être le plus grand studio de cinéma d’Espagne. Toutes les portes sont ouvertes, mais il n’y a aucun soulagement de la chaleur. Une foule s’est formé, la plupart des hommes.

Max Aub, debout sur une estrade, demande le silence. Puis, avec un regard vers son ami et réalisateur André Malraux, il frappe dans ses mains et la foule se tait. Il commence à lire quelques pages qu’il a en main :

« Je ne veux pas savoir ce que le cinéma espagnol a fait jusqu’à présent et personne ne peut prédire son avenir. Nous allons réaliser un film et nous avons pensé qu’il était opportun et nécessaire de vous réunir tous, ceux d’entre vous qui, par leur travail, quel qu’il soit, aideront à le réaliser ; de vous informer de l’orientation de vos efforts ; de vous dire pourquoi nous avons demandé votre collaboration. Nous allons travailler ensemble pendant quelques mois, et le travailleur, l’artiste, l’ouvrier, le technicien, doit savoir ce qu’il fait… »[ii].

La conférence a duré une demi-heure devant un public hétérogène : des acteurs aux électriciens, en passant par les accessoiristes et les belles secrétaires qui attiraient le regard de ceux qui ne suivaient pas le récit d’Aub.

C’est un moment dont beaucoup se souviendront à l’avenir, même si l’écrivain lui-même regrettera, à tort, qu’il ait été oublié. Il déclare[iii] : « L’histoire du tournage de la Sierra de Teruel est une succession d’événements tragicomiques que personne ne racontera jamais ». Eh bien, Max, je suis désolé, mais la bibliographie est abondante, et j’ai moi-même raconté ses vicissitudes[iv]. Quoi qu’il en soit, et pour mémoire, je raconterai ici strictement ce que j’ai pu apprendre sur ce film, en l’étayant des informations les plus complètes dont je dispose, non seulement sur les vicissitudes du tournage, mais aussi sur le contexte difficile dans lequel il a été réalisé.

L’objectif est de donner un aperçu de ce que la période pendant laquelle Sierra de Teruel a été filmée (1938-39 et les années immédiatement avant et après) a signifié pour un groupe de personnes engagées. Le lecteur qui suit L’histoire vraie du tournage De Sierra de Teruel pourra s’y promener librement, à travers d’autres entrées qui précisent et analysent des détails ou des éléments significatifs du contexte historique qui l’a rendu possible, liés en même temps les uns aux autres. Chacune est une histoire en soi, qui peut être lue comme telle ou comme une simple extension des connaissances.

Mais tout a commencé dans l’aventure de l’escadrille d’avions de combat qu’André Malraux a organisée et dirigée, pendant près de sept mois en Espagne, pour aider la Seconde République. Voyons son histoire.

EN SAVOIR + : André Malraux et Max Aub : L’Espagne au cœur de l’amitié (G. Malgat)

1.- PREMIÈRE ÉTAPE : L’ESCADRILLE ESPAGNE

1.1. MADRID, 1936.

La guerre vient d’éclater, les nouvelles et les canulars, les nerfs et l’anxiété sont dans l’air. Certains soldats se sont soulevés contre la Seconde République. C’était attendu. Les rumeurs circulaient depuis des mois, depuis que certains généraux ont été réinstallés, depuis que le Front populaire a remporté de justesse les élections de février. À partir du moment où Calvo Sotelo a été assassiné en représailles de l’assassinat du lieutenant José del Castillo. Un mur d’incompréhension généré par le flot de désaccords radicalisés jusqu’à séparer irrémédiablement les deux Espagnes. Ou étaient-elles plus ?

La situation n’était pas seulement observée avec inquiétude en Espagne. En France, André Malraux, le célèbre écrivain et militant de gauche, multiplie les discours et les écrits. Il avait déjà visité l’Espagne au printemps et était pleinement conscient que la situation pouvait exploser à tout moment. Il y était en tant que délégué de l’Association internationale pour la défense de la culture. Un voyage problématique, car s’il s’était rendu à Madrid le 17 mai avec deux hispanistes (Jean Cassou et Henri Lenormand) et sa femme Clara, mais sa « copine » Josette Clotis (que nous rencontrerons lors du tournage de Sierra de Teruel) elle l’a fait aussi à ses risques et périls[v]. Le 22, Malraux donne une conférence à l’Athénée, où il pose les bases du drame naissant :

« Systématiquement, dans tous les pays, nous sommes antifascistes. Il est inutile de discuter d’une action désormais indispensable. Nous savons que les différences entre nous et les fascistes devront un jour être réglés à coups de mitraillettes… Ce qui nous sépare, en définitive, indéniablement et absolument, de l’idéologie fasciste, c’est que nous voulons une civilisation qui nous mène à la paix, alors que, chez ces derniers, tout tend vers la guerre et la mort ».[vi]

À son retour, il avait pris part à de nombreuses conférences et manifestations en faveur de la II République espagnole. L’atmosphère était propice dans une France où le Front populaire avait remporté les élections du 26 avril.

Deux mois d’activité fébrile s’étaient écoulés. Le dimanche 18 juillet, Malraux et Clara sont au théâtre, à Paris, confortablement installés dans la loge du tout nouveau sous-secrétaire d’État aux sports et aux loisirs, Léo Lagrange. Avant de commencer, évoquant l’Espagne tourmentée, ils ont partagé leurs expériences : du voyage de l’écrivain en mai aux visites du politicien pour préparer l’Olympiade populaire de Barcelone, qui risque de ne pas avoir lieu. Et aussi de ce que représente pour un peuple inquiet l’une des cartes jouées par le Front populaire français : les congés payés, qui seront désormais, grâce à une initiative de l’hôte, subventionnés par une réduction de 40% sur le coût du voyage[vii].

Au deuxième entracte de l’œuvre en cours[viii], un huissier fait irruption et demande aux deux hommes de se rendre dans la loge du ministre de l’Air, Pierre Cot. Là, il les informe du coup d’État qui a eu lieu en Espagne, et ils conviennent d’en discuter en détail le lendemain matin au siège du ministère, boulevard Victor, dans le XVe arrondissement.

Là, le ministre et son chef de cabinet, Jean Moulin (futur héros et martyr de la Résistance), reçoivent l’écrivain, qui arrive avec son ami et pilote, Édouard Corniglion-Molinier, son compagnon dans la recherche du royaume de Saba au Yémen deux ans plus tôt. On lui demande de se rendre en Espagne pour s’informer de la situation. C’est une perception partagée que l’une des faiblesses de la République espagnole est l’aviation. Malraux s’empresse de préparer le voyage. Dans les 24 heures, Corniglion est chargé par un journal de relater les événements et convainc l’homme d’affaires et aventurier propriétaire de la société Gnôme et Rhône (la future SNECMA SA) de lui prêter un petit avion pour le voyage.

Quelques jours plus tard[ix], ils quittent Paris et, après une escale à l’aéroport militaire de Forgas (Biarritz), arrivent à Madrid. Pendant le vol, en raison d’une panne de boussole, ils ont connu quelques moments de risque, confondant initialement Ávila avec leur destination. Une fois l’erreur réparée en voyant le panneau à la gare, ils parviennent à remonter le vol et arriver à Madrid, où Clara propose d’arborer un tissu rouge pour indiquer qu’ils sont partisans de la République, ce à quoi Corniglion-Moliner s’oppose en raison du risque de gêner les hélices. À leur atterrissage, ils sont accueillis par le commissaire général des Armées, récemment nommé, et futur ministre d’État en 1937, Julio Álvarez del Vayo, que Malraux avait rencontré lors de son précédent voyage. Il leur a préparé rendez-vous pour qu’ils puissent prendre en charge la situation le plus rapidement possible et répondre aux demandes de l’instable gouvernement républicain, qui avait eu trois présidents en l’espace de trois jours.

Les réunions ont commencé le lendemain, le matin et pendant le déjeuner. En milieu d’après-midi, André Malraux fait une pause et se rend chez son ami José Bergamín. C’est une rencontre qui marquera l’avenir du tournage de Sierra de Teruel, deux ans plus tard, lorsqu’il fait la connaissance de l’écrivain d’origine française (bien qu’il se soit toujours considéré comme valencien, car «on est de là où on fait son baccalauréat»), Max Aub. Suivons-les alors qu’ils sont assis ensemble dans une brasserie près de la Plaza de España.

Malraux arrive avec un certain retard. Bergamín et son ami Aub sont descendus boire une bière, attentifs à son arrivée. Auparavant, ils avaient discuté de la publication éventuelle dans la revue Cruz y Raya, dirigée par le premier, d’une des œuvres de Max. Cela n’a pas toujours été possible ; de nombreuses signatures importantes souhaitent être présentes dans cette publication prestigieuse. Mais :

— Ne t’inquiète pas, quelque chose sera publié. D’ailleurs, je vais te présenter un grand homme, un prix Goncourt qui est venu en Espagne pour aider la République. Ce matin, il a rencontré Azaña et Giral. Ça t’intéressera de le rencontrer. Et il sera reconnaissant de pouvoir parler pendant un moment avec ton excellent français. Je l’ai rencontré au premier congrès des écrivains pour la défense de la culture à Paris en 1935, et j’ai été très impressionné par son dynamisme, son aplomb et sa confiance en soi. Et il aime l’Espagne. C’est lui qui a proposé l’Espagne comme siège du deuxième congrès. Tu verras.

Le Français apparaît, transpirant, la frange agitée, enflammé par l’ambiance et par ce qui a été discuté et négocié au plus haut niveau. Après les présentations, il s’assoit et commande un verre de rouge. Dans l’air, l’odeur de la fumée, les coups de klaxon et les cris sur la Gran Via toute proche.

Bien que la presse locale diffuse des titres triomphants, il y ait des rumeurs selon lesquelles le soulèvement s’intensifie dans d’autres parties de l’Espagne ; qu’il semblerait, dit-on, que les troupes rebelles avancent vers Madrid. Ah, si au moins nous pouvions avoir assez d’avions ! Bientôt, nous les arrêterions, note Malraux en rajustant sa tresse d’un geste nerveux.

Bergamín, poli, essaie de transmettre un calme que personne ne ressent :

— Et Clara, est-elle venue avec vous ? -Son français est excellent.

-Oui, et Édouard qui pilotait. Nous avons failli tomber entre les mains des rebelles à Ávila. Je ne voulais pas qu’elle vienne. Mais les femmes, vous savez. Il a laissé Flo – leur fille – avec sa mère.

— La situation semble être sous contrôle. Pas l’armée, mais en général les forces de l’ordre ont fait leur devoir. Et le peuple a fait le reste —dit Aub, faisant sentir sa présence.

— Clara, Clara, soupire Malraux. Nous sommes déjà venus en mai. Mais maintenant, c’est différent. Il y a du danger. Elle ne me l’a pas dit, mais je pense que c’est à cause de Josette – et devant les visages interrogateurs de ses compagnons, il précise, dans un français malicieux, renforcé par une grimace qu’accentuent ses tics habituels – mon petit jardin privé.

Bergamín était mal à l’aise avec le sujet. Catholique convaincu et pratiquant, il a également adopté les idées communistes qui suggèrent une certaine rigueur dans le comportement. La Russie, sa révolution, même si elle semble s’être apaisée, est un sujet de discussions et de dissension parmi les intellectuels engagés. Malgré les rumeurs croissantes d’autoritarisme stalinien, elle reste séduisante pour sa capacité d’organisation, pour une discipline qui a réussi à faire émerger d’une vieille structure politique en décomposition une nation puissante capable d’indiquer le chemin de l’horizon à des millions de travailleurs dans le monde. Il change de sujet.

— Il était clair que Casares Quiroga serait emporté par le vent de l’insurrection. Mais Martínez Barrio, un président pour des heures ? Qui pourrait penser à ça ?

— On m’a dit qu’il a essayé de trouver un accord avec Mola —intervient Aub, il est aussi au courant, ses amis du PSOE l’en informent. Naïf. Voyons si Giral…

Malraux regarde sa montre, il est impatient, ce ne sont pas les aléas de la politique qui l’intéressent, mais l’action. Mille idées bouillonnent dans sa tête, des projets souvent utopiques dont la réalisation lui semblait décisive pour le destin de l’Espagne qu’il avait appris à aimer.

Il se lève : Désolé, on m’attend.

Qui l’attendait ? Selon la mission effectuée quelques jours plus tard en France, les plus hautes autorités, tant militaires que civiles. La nécessité d’acheter du matériel de guerre était pressante. Mais cela n’allait pas être facile, car le gouvernement n’avait pas encore réchauffé les chaises ministérielles. Le gouvernement de Santiago Casares Quiroga n’avait duré que deux mois, mais celui de son successeur, Diego Martínez Barrio, un jour seulement, pour être remplacé par celui de José Giral, qui durerait un mois et demi.

Comme il l’avait confié à l’écrivain français, immédiatement après sa prise de fonctions, le 19 juillet au soir, le Premier ministre avait déjà envoyé un télégramme codé au gouvernement français :

« Surpris par un dangereux coup d’État militaire. Je vous prie de nous aider immédiatement avec des armes et des avions. Fraternellement, Giral »[x].

Avions. Avions ! Qui mieux qu’un Français prestigieux, accompagné d’un aviateur, pour négocier ? Malraux a senti que c’était là son entrée dans le processus révolutionnaire. Avions. De plus, ils étaient les amis de Pierre Cot, le ministre de l’Air, qui mieux, oui, qui mieux !

Il va à l’hôtel pour chercher Clara. Ils dîneront avec Corniglion-Molinier, Alvarez del Vayo et des membres de l’armée de l’air. Ils vont esquisser un plan. Ils rédigeront un mémorandum. La République ne pouvait pas leur refuser l’argent nécessaire, une somme qui se devine colossale. Clara portera une robe qu’elle vient d’acheter dans les premiers magasins qui ont ouvert après le coup d’État. Elle a marché le long de la Gran Via ; à Montera, elle l’a vu dans une vitrine. Elle n’a pas encore rencontré de tranchées ou de sacs de sable. Ça lui semblait bon marché.

Dans la rue, il y a plus d’euphorie que d’anxiété. La caserne de la Montagne s’est rendue. Sur la table du bar, un supplément de Blanco y Negro, en couverture : Buen comer y buen beber (Bonne nourriture et bonne boisson). Aub a apporté un exemplaire d’El Sol de la veille. En première page : Le gouvernement a maîtrisé la rébellion militaire. Le général Goded s’est rendu à Barcelone. En route pour l’Espagne, le général Sanjurjo est carbonisé dans un accident d’avion. Dans une colonne centrale, le message du président Giral, transmis par radio la veille à neuf heures du matin :

« Espagnols : Sans vantardise aucune, en toute simplicité, mais aussi en toute sérénité, le Gouvernement de la République fait son devoir et est à son poste…. Une manœuvre criminelle, qui s’est emparée d’une minorité de militaires, et que l’Espagne contemple avec une grande stupeur, indignation et étonnement. Stupeur, indignation et étonnement qui augmentent quand on voit qu’ils n’ont même pas hésité à tenter, même si c’est sans succès, l’invasion de la patrie par des soldats maures et mercenaires, nous a apporté en ces heures le trouble et la douleur. Mais ils n’ont pas réussi et ne réussiront pas à vaincre la fermeté du gouvernement ou l’enthousiasme républicain du peuple espagnol, ni à arrêter la marche de la République sur les chemins de la justice et du progrès »[xi].

José Bergamín et Max Aub l’ont vu s’éloigner. Ce dernier commentera plus tard : «Il était déjà à la hauteur de sa légende»[xii]. Les deux amis resteront encore un peu, après avoir commandé une autre bière. Ensuite, ils se rendront à l’étage de la rédaction du magazine. Si Imaz a fini ce qu’il faisait, ils iront peut-être tous les trois au cinéma. Au Capitol, tout proche, sur son écran géant, ils peuvent voir Janet Gaynor et Robert Taylor dans Una chica de pueblo.

EN SAVOIR + :

1.2. AVIONS POUR L’ESPAGNE

De retour de sa visite prospective à Madrid, Malraux arrive à Paris au plus fort de l’effervescence médiatique, nerveux, excité, hyperactif. Ses idées, qu’il développe depuis quelques années, nées de rencontres et de lectures, de voyages et de réflexions, semblent se concrétiser dans la situation explosive du pays qui vient de visiter. Et il sait qu’il a un rôle décisif à jouer, qu’il ne peut rester immobile, et encore moins demeurer dans des approches théoriques. Il dira plus tard, dans son roman L’espoir[xiii] : Penser à ce qui devrait être au lieu de penser à ce qui peut faire, même si ce qu’on peut faire est moche, est un poison. Sans remède, dit Hernández, le communiste convaincu, à García, le pragmatique chef de l’Information militaire. Et il ajoute : comme dit Goya. Oui, le poison qui paralyse les intellectuels. Il l’est, mais il est aussi un homme d’action. Il a réfléchi à ce qu’il faut faire : des avions de guerre pour la République. Il a vu la situation, il l’avait déjà vue en mai, mais maintenant elle est entrée dans un point de non-retour. Les canons résonnent, les gens meurent (il a vu des cadavres dans les rues de Madrid il y a seulement deux jours). Tout comme l’enthousiasme suicidaire de tant de personnes qui confondent l’agitation de la rue avec un soutien résolu à la République. Ceux qui en sont conscients ne peuvent pas hésiter. Le moment est venu.

En Espagne, la presse a fait son éloge, comme lorsqu’il a visité, à l’invitation de Dolores Ibárruri «La Pasionaria», Mundo obrero, le 25, et qu’une interview élogieuse a été publiée le lendemain. Au contraire, en France, la presse le surveille de près. On tente de le discréditer. Dans L’Action française, ils l’ont traité de voleur et de bolchevik. Ils ont révélé qu’il était revenu dans un avion français, piloté par un ami, et chargé d’une fortune. L’Echo de Paris du dimanche 26 juillet rapporte que l’écrivain André Malraux s’est rendu à Madrid avec deux caisses d’or livrées par le Secours Rouge International.

Arrivé à Paris le 28, il se dispute avec André Gide, pour qui action et écriture sont incompatibles. Le célèbre écrivain considère que Malraux est à la recherche de l’émotion, au-delà d’une certaine qualité littéraire. L’émotion, oui, pourquoi pas ? L’émotion fixe les idées dans l’esprit, les incruste pour qu’elles restent et émergent lorsque les faits l’exigent, comme c’est le cas maintenant.

Les nouvelles sont contradictoires : l’Écho de Paris[xiv] annonce le 31 juillet que Valence est tombée aux mains de Franco, et que le gouvernement français a décidé de ne pas remettre d’armes à la République espagnole. Rumeurs, mensonges et suppositions déguisées en vérité. La pression doit être augmentée. Il le fera lors d’un meeting à la Salle Wagram le 30, devant plus de 20 000 participants enthousiastes. La foule chante La Marseillaise, La Jeune Garde, La Carmagnole. Au milieu de cris enthousiastes : Vive l’Espagne libre, Vive le Front populaire, Octavio Arlandís, militant communiste, fondateur du PSUC catalan, ouvre la séance : » L’Espagne a livré sa bataille de la Marne «, » notre lutte est votre lutte «. On lit les adhésions, comme celle de l’écrivain Romain Rolland, et la moustache touffue du directeur de L’Humanité, Marcel Cachin, est apparue sur le podium : «la lutte est entre les fascistes et le Front populaire espagnol, qui représente la majorité du peuple«. Il est suivi par le représentant du syndicat CGT, qui affirme que quatre millions de membres sont prêts à aider l’Espagne. Les applaudissements s’intensifient lorsqu’il annonce l’intervention du délégué du Comité mondial contre le fascisme, qui vient d’arriver de Madrid : André Malraux. Il commence par rapporter comment le gouvernement Giral a donné des armes au peuple ; son «Il était temps» est fortement acclamé. Les gens se pressent, on se bouscule pour entrer, deux salles ont été aménagées, et les gens dans la rue attendent que les personnes à l’intérieur leur donnent des nouvelles du déroulement de l’événement. Malraux poursuit : «Les Espagnols ont besoin de pilotes, d’instructeurs dans les différents aspects de leur défense, de médecins, d’ingénieurs«. Il est lancé.

Des avions ! répète-t-il sans cesse. Il rappelle qu’il a déjà participé à une opération réussie contre la gare de Cordoue, prise par les fascistes. Personne ne saura jamais si c’est vrai. La fiction comme instrument pour comprendre et intérioriser la réalité, l’émotion comme véhicule. L’ovation est assourdissante. Beaucoup pleurent. En sortant, ils déposeront leurs dons. L’Espagne en a besoin. Il sera bientôt minuit. L’Humanité rapporte que : «pendant plus de trois heures, une masse enthousiaste et fraternelle a confirmé sa solidarité absolue avec le peuple d’Espagne qui lutte pour sa liberté»[xv].

La semaine suivante a été marquée par une activité fébrile. Malraux rend visite à son ami Jean Moulin, assistant du ministre de l’Air, Pierre Cot. Il obtient la permission de celui-ci d’intervenir dans l’achat d’avions. Son travail se mêle, non sans quelques frictions, avec celui des envoyés spéciaux du gouvernement de la République, Warleta et Aboal[xvi], qui s’efforcent d’obtenir toutes sortes de matériel malgré la situation chaotique de l’ambassade. Dans les premiers jours, l’ambassadeur Juan Francisco de Cárdenas et ses conseillers filtraient des informations ayant empêché ou retardé des opérations financières. Lorsque Cárdenas est remplacé par le consul Antonio Cruz, puis par Fernando de los Ríos, les obstacles semés par les diplomates précédents entravent la bonne volonté initiale d’une partie du gouvernement français.

En un peu plus d’une semaine, malgré les pièges tendus par les précédents diplomates franquistes, l’inexpérience de la nouvelle équipe de l’ambassade et la surveillance policière, avec l’aide décisive d’André Malraux et de ses contacts, il est possible de réunir un bon nombre d’avions, ainsi que des équipages auxquels on a dû promettre de fabuleux salaires. En France, qui commence à profiter de ses vacances d’été, le salaire moyen d’un opérateur est d’environ 1 500 FF par mois[xvii], et il offre jusqu’à 50 000 FF. Il bénéficie du soutien du ministère de l’Air, de ses amis Pierre Cot et Jean Moulin, mais aussi il fait face à des réticences, voire de l’opposition franche du ministère des Affaires étrangères, qui met au point avec le gouvernement britannique l’accord international de non-intervention, une des causes de la défaite finale de la Seconde République[xviii].

Mais il y parviendra. Bien entendu, la République, pour sa part, achètera également des avions et d’autres matériels de guerre. Mais au cours de ces premiers jours décisifs, c’est lui qui a réussi à faire venir une vingtaine d’avions en Espagne, en plusieurs envois et par différentes routes, Toulouse, Perpignan, à Barcelone ou directement à Madrid.

À l’ambassade d’Espagne, il y a eu des déménagements, du chaos, des documents manquants. Les occupants précédents, partisans des rebelles, ne sont pas partis de bonne grâce, ils ont dû se tailler un avenir dans leur nouvelle Espagne. Cette félonie s’ajoute aux désordres causés par leurs remplaçants, presque un calque de ce qui est arrivé à la présidence du gouvernement après le coup d’État. Le monarchiste Juan Francisco de Cárdenas avait démissionné le 23, et avec lui étaient partis le chargé d’affaires, Cristóbal del Castillo, et l’attaché militaire, Antonio Barroso[xix]. La réorganisation repose sur une partie du personnel administratif et des Espagnols de second rang, dans l’attente du nouvel ambassadeur. Pendant quelques jours, Fernando de los Ríos et Pablo de Azcárate, déplacés de la Société des Nations à Genève, sont en charge, jusqu’à ce qu’Álvaro de Albornoz, un homme de confiance d’Azaña et membre de son parti, la Gauche républicaine, soit nommé à ce poste le 27 septembre. Il ne durera que jusqu’en septembre.

Malraux dispose d’un bureau dans l’ambassade même, où il interroge les vendeurs de matériel et aussi les futurs membres de l’escadrille qu’il prévoit former. Ce n’ést pas facile ; il organise également des réunions avec des fournisseurs potentiels à son domicile de la rue du Bac. Surveillé de près par la police, il utilise également des salles réservées dans différents cafés. Il fait toutes sortes de rencontres, parfois sérieuses, comme les dirigeants du fabricant d’avions Potez, avec qui son beau-frère entretient des relations. Mais il y a aussi des aventuriers, des escrocs, des rêveurs qui lui proposent des avions qui n’existent pas ou des contrats avec des aviateurs qui ne veulent pas risquer leur vie en Espagne. Et Clara, toujours Clara, sa jalousie et son obsession de l’accompagner.

Josette, sa copine, est en Italie. Dégoûtée par le manque d’attention d’André, elle profite du voyage en voiture d’un ami pour partir quelques jours loin du vacarme qu’elle pressent. Elle lui écrit de Pallenza[xx] : « André, mon amour, la vie s’écoule dans un monologue qui vous est adressé… Maintenant je suis en Italie. Je ne pouvais plus supporter ce téléphone qui ne sonnait pas, qui ne sonnait jamais pour moi. Je suis parti en colère et je n’ai jamais eu de pensées plus tendres… Je suis fatigué de me languir de toi, de t’appeler en vain. Quand j’aurai soixante-dix ans, pourrais-je un jour te téléphoner le soir sans terreur et t’accompagner au cinéma le dimanche ? Je vous reproche de me trouver parmi tant de beauté sans vous. Il n’y a pas un pouce de moi qui n’a pas besoin de toi ». Il restera en Italie jusqu’à la fin du mois d’août.

En ce mois d’août torride, l’ambassade est une ruche d’allées et venues. André Malraux vient de partir. Il est sorti avec deux Tchèques pour déjeuner et parler d’avions que personne ne verra. Son excitation, sa hâte de savoir que la non-intervention est en train d’être négociée par le Quai d’Orsai et le Foreign Office, lui font saisir le moindre clou brûlant qui se présente à lui, et ils sont nombreux. Une autre préoccupation supplémentaire ce lundi 3 août, dans un Paris presque incandescent, à moitié vide en raison des récentes vacances promues par le Front populaire, provient de sa conversation avec le nouvel ambassadeur, qui a déjà exprimé son intention de centraliser les achats par le biais d’une entité unique[xxi]. La veille, il a appris qu’Albornoz avait dîné avec Schneider, patron de la Société Européenne d’Études et Entreprises. Il s’agit d’un homme d’affaires bien connu qui a une longue histoire avec les ministères des finances en raison de ses relations avec divers pays, comme la Pologne et la Turquie, pour l’achat de matériel de guerre[xxii]. La centralisation exclusive dans une société française en tant qu’intermédiaire (ce qui se produira en fait) enverrait à la ruine sa stratégie, son rôle, sa décision d’obtenir des avions maintenant ! pas lorsque les rebelles auront couvert la moitié de l’Espagne.

À l’ambassade, on l’a vu discuter nerveusement, son tic faisant battre sans arrêt son éternelle frange. Juan Aboal est au milieu d’un petit groupe qui fait ses adieux, un verre de vin à la main, à Warletta, qui rentrera en Espagne le lendemain[xxiii] :

— Soit on met de l’ordre dans ce bordel, soit on perd toute possibilité de négocier nos achats.

Une secrétaire ajoute : « Un groupe hétéroclite de personnes qui ont l’air… Arrogant, bavard, mais pas du tout digne de confiance ».

— Il y en a forcément, je dirais. Regardez Corpus —dit Warletta, qui est désolé de laisser son partenaire dans l’impasse. Ses compétences techniques sont requises par le commandement républicain.

— Corpus, Corpus Barga, l’intellectuel. C’est un homme en qui vous pouvez avoir confiance, je vous le dis. Vous pouvez le voir. Austère, sérieux, omniprésent. Mais face à tant de gangsters en liberté… Pour contrôler le désir de Malraux de jouer un rôle, je comprends. Mais je ne sais pas…

Aboal préférerait être à Cuatro Vientos, à combattre les rebelles. Mais les ordres sont les ordres. Un assistant demande :

— Sont-ils allés signer le contrat ? Ces Tchèques ont promis deux Douglas.

— Je ne pense pas. C’était très vert. Mais un repas au Grand Café n’est jamais une mauvaise chose. Je suis sûr qu’il vous racontera l’histoire des frères Lumière et de la première projection d’un film dans leur sous-sol. Le Français est un sacré bonhomme quand il peut aborder le sujet, et je parie qu’il va leur parler de sa rencontre avec Eisenstein ! C’est un rouleau compresseur. Non, je pense qu’il va à l’Office de l’Air après le déjeuner – il regarde sa montre – et je vais devoir y aller aussi. Nous avons rencontré hier Corniglion et Corpus. Ça a l’air sérieux. On parle d’au moins une douzaine de chasseurs Dewoitine.

— Ouah, enfin quelque chose de solide —commente Warletta, non sans un certain ressentiment de ne pas être là. Sans vouloir rester en arrière, il ajoute : Parlez aussi des Potez.

Le propriétaire de l’usine Potez est favorable à la République, pensa-t-il. Il y aura un moyen, mais il ne pourra pas le voir. À cette époque, la position du fabricant était essentielle pour obtenir du matériel.

Juan Aboal a marché jusqu’à l’Office de l’Air. Il n’est pas loin du siège de l’ambassade. Il pense à la proposition qu’il a faite de créer un Bureau d’Achats de la République, capable de coordonner tant d’initiatives éparses et constamment concurrentes. Il a même vu un emplacement idéal au 27 rue George V, à côté du siège diplomatique. Quelle joie il aura quand un vrai diplomate, Luis Araquistain, concrétisera le projet. Mais il sera déjà trop tard.

Il est descendu jusqu’au Pont de l’Alma, le traversant. Puis, longeant la Seine, il atteint le boulevard Victor. Plus d’une demi-heure de marche, ce qui fait du bien, loin de l’agitation anarchique de l’ambassade. L’Office de l’Air se trouve dans le ministère de l’Air, un bâtiment laid, grandiloquent et arrogant. Corniglion et Malraux l’attendent à la porte. Corpus est déjà entré, lui disent-ils en se serrant la main. Malraux accepte à contrecœur la présence de l’écrivain qui, quelques jours plus tôt, lui avait présenté Fernando de los Rios. Mais les avions ne peuvent pas attendre.

Une fois à l’intérieur, dans une salle de réunion peu accueillante, ils rencontrent Corpus Barga[xxiv] et l’administrateur de la société Potez, André Faraggi, un ami proche du ministre de l’Air, Pierre Cot. Malraux les connaît tous, et son enthousiasme et leur verbe facile unissent volontés. Après une heure d’analyse de la situation et des disponibilités, ils se mettent d’accord sur l’achat de 14 chasseurs Dewoitine 372 et de six bombardiers Potez 540. Corpus Barga sort pendant qu’ils prennent un café et, une demi-heure plus tard, il revient avec le contrat déjà rédigé, au nom d’un certain Andrés Ramírez, Calle Fomento 21, Madrid[xxv]. Du côté espagnol, Corpus, seul autorisé par l’ambassadeur, signera, à la colère visible de Malraux. Heureux, la partie espagnole cherchera un restaurant confortable dans le 15ème arrondissement, où le champagne coulera abondamment. Les prix, dans certains cas 50% plus élevés que ceux en vigueur sur le marché, ne seront pas discutés du tout. Des avions pour l’Espagne. Peu importe. Mais ils ont réussi.

Les jours qui suivent ne seront pas faciles. Mais le matin du 4 août, ils parviendront à faire décoller de différents points de France les avions acquis, avec une escale à Toulouse, où l’administrateur, Édouard Serre, est également pro-République.

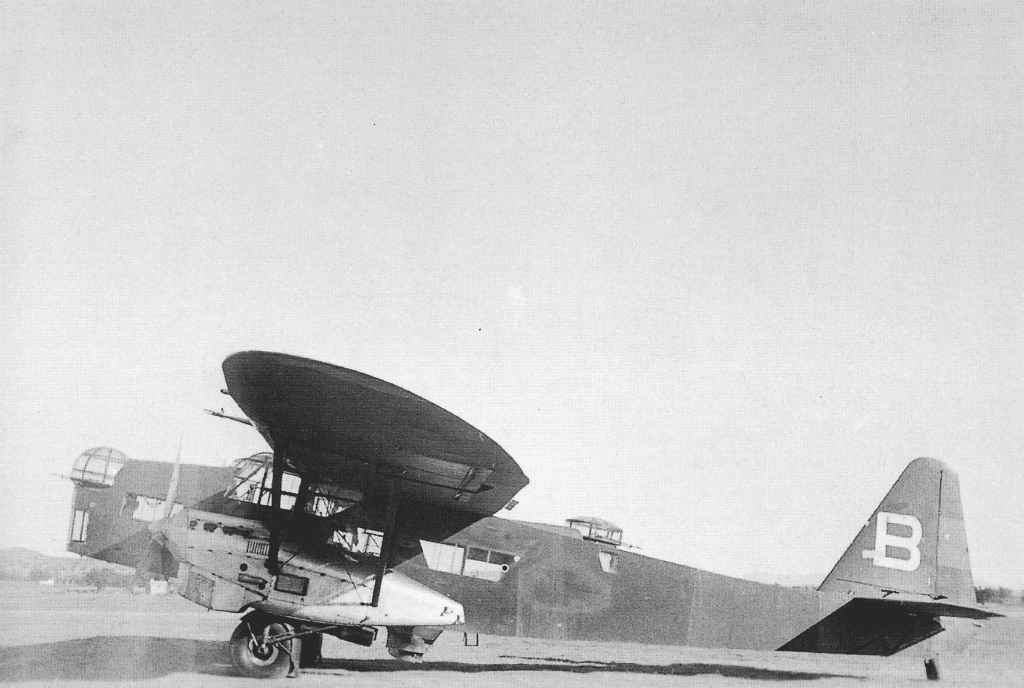

L’aventure ne s’arrête pas là. Sur les quatorze chasseurs, quatre ont subi des accidents, peut-être en raison de la hâte à engager des pilotes qui n’étaient pas toujours expérimentés. L’un d’eux s’est écrasé en France, tandis que trois autres se sont écrasés à leur arrivée à Barcelone : l’un à l’aéroport réservé à Air France et les deux autres sur le site militaire adjacent d’El Prat. Peut-être le souvenir de cet incident inspirera-t-il la première scène de Sierra de Teruel. Mais c’est une autre histoire, pour l’instant.

Un personnage du roman L’espoir dira : « J’ai vu des démocraties intervenir contre à peu près tout, sauf contre les fascismes »[xxvi]. Il pense, il est convaincu, qu’il va renverser la situation, que l’Espagne, avec son aide, vaincra la vague qui menace de détruire la coexistence en Europe, et de là au monde entier. Il arrive à Madrid le 6 août. Le 15, l’un de ses meilleurs pilotes, Darry, abat deux avions de reconnaissance italiens, le premier succès de l’escadrille espagnole. Un voyage de sept mois a commencé, au cours duquel tout sera ou semblera, possible. Jusqu’à la victoire.

Des avions, des avions pour l’Espagne. Son idée, son obsession depuis son voyage à Madrid en mai. Les avions, oui, mais aussi des équipages, des pilotes, des mécaniciens, des mitrailleurs. Certains de ceux qui devaient faire partie de son escadrille, comme Jean Darry (mercenaire, pilote de chasse) et l’un de ses chefs, Abel Guidez (chef pilote, volontaire antifasciste, qui mourra plus tard, au printemps 1937, abattu par les chasseurs franquistes alors qu’il pilotait un avion sanitaire), sont retrouvés à Barcelone au début du mois d’août[xxvii]. Les premiers piliers de l’Escadrille España, dirigée par André Malraux, le nouveau commandant nommé par les autorités espagnoles. Dans cette première étape, la formation comprendra 32 membres : 22 Français, 5 Italiens, 2 Espagnols, 1 Russe, 1 Tchèque et 1 Belge (Paul Nothomb). Mais ceci nous amène au chapitre suivant de cette Histoire vraie du tournage de Sierra de Teruel, où nous verrons certains des événements vécus par l’escadrille et qui seront repris dans la trame du roman L’espoir, et plus tard dans le scénario du film qui sert de fil conducteur à nos investigations.

EN SAVOIR + :

1.3. HOTEL FLORIDA – Clara et André à Madrid. 1936.

Assise à sa petite table de chevet du hall de l’hôtel Florida, Clara contemple les allées et venues des militaires, des politiciens, des journalistes et des voyous. Son mari lui a demandé, juste pour l’occuper et éviter leurs reproches et leur ironie, de tenir le journal de l’escadrille España. Le journal ! Qui s’y intéressera ? Dès les premiers jours, ils ont compris que les autorités républicaines les regardent avec méfiance, les considérant comme des mercenaires grassement payés, comme des rêveurs. André en a parlé longuement à tous les journalistes qu’il a pu trouver. Hemingway et Saint-Exupéry ne sont pas encore arrivés, mais ceux qui sont là l’écoutent apparemment avec une attention soutenue, dans la chaleur de son prix Goncourt et de sa rhétorique débordante. Il a également envoyé des lettres aux amis de Ce Soir, de l’Humanité. Pour lui, il y a chaque jour des histoires de guerre et des anecdotes héroïques à raconter. Le fait que Darry et Guinet aient abattu deux avions de reconnaissance italiens[xxviii] lors de leur première participation, le 14, est un fait remarquable pour l’escadrille, mais pas tant pour l’armée de l’air républicaine dans son ensemble, qui n’apprécie pas leurs sacrifices. Le 16, un avion a été abattu, le pilote Thomas ayant pu se sauver en sautant en parachute. Après cela, des opérations de reconnaissance, de surveillance et de protection d’autres avions, rien que Clara ne considère comme digne de figurer dans l’histoire d’une escadrille qui mène son mariage à la ruine.

La discussion a été amère, avec des reproches mutuels. Dans sa chambre, Clara est assise sur le lit tandis qu’il arpente l’espace étroit à grandes enjambées, accentuant ses tics irrépressibles.

— Avez-vous[xxix] conscience du peu que vous recevez en retour de tant de sacrifices ? Les vôtres et les miens.

— Clara, non ! C’est une lutte longue et inégale, et je ne peux pas me retenir. J’y suis par conviction et je ne vais pas changer maintenant.

— Conviction. Et moi, et Florence[xxx] ? Étiez-vous si convaincu lorsque nous l’avons engendrée ??

— Vous savez que je l’aime — corrige-t-il, trop tard. Que je t’aime.

— Et moi. Et elle me manque. Tandis que je dois être ici, dans cet environnement anarchique, à écrire des notes inutiles d’un escadron de mauvaise qualité.

— Clara, pas par-là !

— Souvenez-vous comment nous avons dansé tous les trois dans la salle à manger en revenant des boulevards, où nous étions allés suivre les résultats de la victoire du Front populaire ? Elle a d’abord pleuré, mais a fini par rire avec nous. Quelle euphorie, comme nous l’avons vécue tous les trois ! Que nous est-il arrivé, André ? Quelques jours plus tard, nous sommes venus en Espagne et tout a commencé à mal tourner.

Elle ne veut même pas parler de Josette. Elle sait qu’elle n’est pas à Madrid, et que son rival ne tolère pas non plus la carrière arrogante de cet homme déterminé à réaliser ses rêves. Ou du moins les présenter comme de véritables réussites.

— Tourner, tourner… Je suis là, n’est-ce pas ? Avec vous, pas avec mon ami Thomas, qui vient de s’en sortir d’une mauvaise passe et m’a invité à boire une bière, ni avec Guidez qui prépare les plans de vol de demain. Non ! Avec toi et en se disputant. Je serais mieux dans le bar à bière de la cave.

— Plans de vol — le sourire ironique est du fer rouge. Moi aussi, j’aimerais prendre une bière avec quelqu’un qui m’écoute et m’apprécie.

— Si vous descendez, dites-moi où vous vous asseyez, et je changerai de côté.

Le café situé au sous-sol de l’hôtel Florida comporte deux bars côte à côte.

— Eh bien, je m’en vais.

— Pour le dîner ? — Aux ironies, ne pas être battu. Alors, partez ! Après tout…

— À Paris. Je ne pense pas être nécessaire ici.

— La question n’est pas là.

— Mais vous n’avez pas non plus votre place ici —a-t-il dit, de la colère dans les yeux. Idiot comme je suis, je n’avais jamais imaginé ce déroulement des événements. Commander une unité aussi spécialisée nécessite une formation que vous êtes loin de posséder. C’est pourquoi nous sommes venus à Madrid ? Pour transmettre les instructions d’Hidalgo à vos hommes ? Au fait, des instructions de peu d’engagement en général. Vous sentez-vous comblé par votre rôle dans cette mascarade ?

André regarde par la fenêtre. Plaza de Callao, la Gran Vía. À quatre pas de Telefónica et ses conférences avec des amis de Paris, toujours à la recherche de nouveaux volontaires et de fonds pour les soutenir. Et un peu plus loin, Chicote et ses cocktails. Il imagine un instant ce que serait la soirée avec Koltsov, maintenant à Barcelone, mais qui lui a dit qu’il allait bientôt séjourner à l’hôtel. Il se tourne et la regarde fixement :

— Je pense que vous serez plus utile à Paris. Flo a besoin de vous… plus que moi, bien sûr[xxxi].

— Elle est avec ma mère. Elle ne manque de rien.

— Elle manque de sa mère. Demain matin, je vous demanderai un billet. Et maintenant, si vous me permettez…

— Vous n’avez pas besoin de permission ? — Hidalgo de Cisneros ne vous l’a pas donnée ?

Le sarcasme tape sur les nerfs d’André. Hidalgo de Cisneros n’est pas dans sa lignée. C’est un bon militaire, mais trop discipliné, un communiste avec une carte récente, un dirigeant, qui, de plus, depuis la perte de Núñez de Prado et González Gil[xxxii], deux des meilleurs techniciens de l’aviation espagnole, est un peu perdu. Il ne lui demandera pas le billet. Il connaît suffisamment de personnes à l’aéroport. Tout ce dont il a besoin, c’est que Clara se décide. Il ne baisse pas son ton agressif.

-La première mission dans des situations comme la nôtre est de ne pas démoraliser le combattant. Et c’est ce que je fais. Que vous le vouliez ou non, je suis là. Et J’attends de vous que vous preniez aussi vos responsabilités, non pas ici, mais à Paris.

La journée se termine avec Clara qui dîne seule dans le restaurant de l’hôtel et André qui boit quelques verres dans la brasserie du sous-sol avec le premier journaliste qu’il a rencontré. Ils parleront de l’avion que Darry a abattu.

L’avion est toujours en retard. La ligne n’est pas assez sûre, bien que les symboles français soient respectés pour le moment. Il fait une escale à Bordeaux, et le soir, elle pourra déjà être chez ses parents avec Florence.

Un officier de l’aviation s’approche de lui. Il est accompagné d’un homme court et nerveux au teint brun et aux jours mal rasés. Il sent mauvais.

— Mme Malraux ?

— Oui, c’est moi.

— Je vais à Cuatro Vientos chercher votre mari. Voulez-vous que je vous dépose ?

— Non, je pars, j’attends le vol de Paris. Il est en retard.

— Quelque chose d’inhabituel s’est produit. Vous voyez cet homme ? Il vient d’Olmedo, à pied ! Il veut voir les aviateurs. J’ai appelé le ministère et ils m’ont dit de le transmettre au colonel Malraux.

— Dans ce cas, transmettez-lui. Écoutez, je suis fatigué.

— Je suis désolé, je voulais juste…

— Non, pardonnez-moi. Vous ne pouviez pas savoir si j’y allais ou venais. Allez, allez.

L’histoire est vraiment romanesque. Elle captera l’attention d’André Malraux dès qu’il l’entendra. Le soir même, la première nuit où il s’est senti libéré des remarques sarcastiques et de la méfiance de sa femme, il l’a raconté à un groupe de journalistes. Carlos de Baráibar, du journal du soir Claridad[xxxiii], l’a rapporté dans une chronique le 1er septembre[xxxiv].

Il le racontera en détail dans son film : Un paysan d’Olmedo, dans la province de Valladolid, avait découvert un aérodrome appartenant aux rebelles. Il a d’abord hésité, la province était rebelle depuis les premiers jours, et les fusillades et disparitions de gauchistes étaient à l’ordre du jour. Finalement, en marchant dans les bois, en se cachant au moindre bruit, il a réussi à traverser les lignes, de nuit, jusqu’à atteindre Buitrago. Sans faire confiance à personne, sans savoir exactement à qui s’adresser, il était monté dans un camion en direction d’Alcalá de Henares, et de là, à nouveau à pied, il avait atteint Barajas. Des avions, enfin. Il savait que la destruction de l’aéroport clandestin ne pouvait être obtenue qu’en le bombardant depuis l’air ; La position ne pouvait pas être atteinte depuis les lignes républicaines.

La police militaire de Barajas a entendu son récit et, sans trop le croire, a téléphoné à l’Aéronautique militaire. Dites-lui d’attendre, lui ont-ils dit.

Quelques heures plus tard, Hidalgo de Cisneros lui-même a téléphoné à la police et leur a dit de manière laconique :

— Envoyez-le à Cuatro Vientos. Qu’il parle au Français. Il va l’aimer – et a raccroché.

Malraux ne le sait pas, bien qu’il le sente. Mais pour lui, c’était l’occasion de prouver la valeur de son escadrille. Il rassemble immédiatement ses pilotes et annonce aux journalistes qu’un bombardier partira le lendemain a l’aube, escorté par trois chasseurs, pour détruire l’aérodrome, qui est apparemment situé près d’Arévalo. Il a ajouté avec un sourire détendu :

– On va mettre le paysan dans un avion. Le pauvre gars, j’espère qu’il connaît son chemin. Maintenant, il dort comme un loir. Et je devrais faire de même. Bonne nuit, messieurs.

Ce qui a été publié dans Claridad est également paru le lendemain dans El socialista et El Pueblo. André découpera les articles et les joindra à une lettre que, sur un ton amical, il adressera à Clara. Il aura marqué le dernier paragraphe en rouge : « L’escadrille España, après ce service, est retourné majestueusement à sa base, Une félicitation enthousiaste aux braves aiglons de l’escadrille Espagne ! »

Le souvenir de la bravoure du paysan restera dans sa mémoire, et il le reflétera dans son roman L’espoir et aussi dans le film Sierra de Teruel. Nous le verrons en temps voulu.

Clara se souvient des jours passés dans le pandémonium de l’Hôtel Florida, de ses interminables et ennuyeuses séances en tant que chroniqueuse de l’escadron dans un coin du hall, de l’odeur désagréable de la sueur et du zèle masculin. La proximité de la mort attisant les instincts, carpe diem ! Seule une visite à Tolède lui a donné matière à raconter à ses relations à Paris. Elle a accompagné le correspondant de L’Humanité, George Soria ; elle a vu de près la mort, la destruction, le non-sens qui l’éloigne de plus en plus de son mari et de son monde. Elle n’est plus la Clara militante qui a inspiré le personnage de May dans La Condition humaine. Même les commentaires pleins de slogans de son compagnon l’ont laissée indifférente. Elle ne le sait pas, mais après un an, André se dévoilera dans L’espoir, en utilisant la voix d’une amie du personnage Guernico, qui a des reflets de son ami José Bergamín : « Il dit que je dois partir. Il dit qu’il ne peut pas se battre bien si je suis là »[xxxv].

Il semble que l’avion est arrivé, il y a du mouvement à Barajas. Secouant ses cheveux pour chasser ses pensées, elle prend son sac à main et se dirige vers la porte. Elle avait construit son monde avec André sur l’aventure, et maintenant c’est l’aventure qui l’éloigne de lui. Ce ne sont plus les voyages en Indochine ou à Moscou, à présent, on meurt dans les rues, elle l’a vu à Tolède. La mort, si omniprésente dans l’œuvre du prix Goncourt, fait une différence infranchissable. Clara pense à Flo, son visa pour une nouvelle vie qu’elle devra désormais construire.

Cependant, en septembre, elle sera de retour. Les nouvelles tentatives pour regagner les liens perdus ne réussiront pas. À l’exception d’une réunion occasionnelle avec les membres de l’escadrille, d’une conversation occasionnelle avec des journalistes, l’intimité reste amère. Clara, polyglotte, se débrouille bien avec les correspondants allemands, anglais, russes ou italiens. Malgré cela, André, qui ne parle pas d’autres langues, essaie d’éviter son aide lorsqu’il doit interagir avec eux. Après un agréable dîner avec Bergamín, qu’ils connaissent depuis Paris, avec ses profondes analyses politiques, l’épilogue dans la chambre est une franche rupture. Malraux fait la guerre, et il n’y a pas de place pour l’amour ou la sentimentalité. Elle continue à lui reprocher l’anarchie, l’irresponsabilité de certains aviateurs, qu’il est incapable de gérer, vu sa méconnaissance du monde aéronautique. Lorsque Clara déclare que la guerre est perdue, qu’il n’y a aucune chance de succès et que l’effort qu’il fait est donc damné, André l’accuse d’être défaitiste, faisant allusion au fait que l’organisation qui n’était pas possible dans les premiers temps est en train de se réaliser, grâce à l’apport communiste, et qu’avec elle la victoire finale sera acquise, et que lorsque cela arrivera, il veut être là et avoir contribué… et que cela se sache.

Même la jalousie n’est plus une aiguillon. Clara l’essaiera dans une très brève relation avec un pilote. À la fin du mois, Clara arrive à Madrid, accompagnant un groupe de femmes communistes, pour remettre un fanion au 5e régiment. Malraux est en Tchécoslovaquie pour essayer d’acheter des avions. Après la cérémonie, elle retourne à l’Hôtel Florida. Le concierge lui conseille de changer de chambre, en évitant celles qui donnent sur l’extérieur, qui sont en grand danger, car le bombardement de la ville a déjà commencé. Sur le parcours, elle a vu les premières tranchées et les premiers sacs de sable dans les rues de Madrid. Elle dira dans ses mémoires : « Cette nuit-là j’ai dormi dans les bras d’un homme »[xxxvi]. Cela se saura. Le lendemain, le journaliste Louis Fischer lui dit : « Tu es une idiote, Clara. Tu aurais dû coucher avec moi. Je suis un homme libre maintenant ». Mais elle ne veut pas être attachée. Elle a trouvé un camarade d’escadrille et c’est arrivé. Point. Et avant de repartir pour Paris, elle en parlera à son mari par écrit dans une lettre qu’elle cherchera plus tard à détruire, lors d’une autre visite à l’hôtel, mais qu’elle ne trouvera pas.

À son retour de Tchécoslovaquie, Malraux a passé un court moment avec Clara à Paris. Ils ne voulaient pas en parler, le sujet de l’Espagne et de l’escadrille était un champ de mines. Mais les dissensions suivront. Il revient avec son escadrille pour vivre un autre événement endeuillé qui se reflétera également dans le roman et dans Sierra de Teruel : la mort de Viezzoli (voir photogramme Séquence II).

Le 30 septembre, un avion Potez 540 piloté par Deshuis est attaqué par des chasseurs italiens Fiat près de Talavera, à l’ouest de Madrid. Le pilote est indemne, mais il y a trois morts : le Français Blondeau, un mécanicien espagnol et l’Italien Giordano Viezzoli, membre de Justizia e Libertá. Il apparaîtra, avec une foule de détails, sous le nom de Marcelino Rivelli, dans la séquence II de Sierra de Teruel, et aussi dans L’espoir, où il raconte[xxxvii]: « Trois blessés, trois morts. Il manquait un mitrailleur, qui est descendu beaucoup plus tard que les autres… Aveugle… Comme Marcelino avait été tué par une balle dans la nuque, il était peu ensanglanté. Malgré la fixité tragique des yeux que personne n’avait fermés, malgré la lumière sinistre, le masque était beau ». Et il ajoute le commentaire de l’une des serveuses du bar où le cadavre a été amené : « Il faut au moins une heure pour que l’on commence à voir l’âme ».

Face au harcèlement franquiste à Madrid, le gouvernement de la République décide de s’installer à Valence au début du mois de novembre. L’escadrille se déplace et se rend finalement sur le seul aéroport encore républicain, à Alcalá de Henares. Quelques semaines plus tard, ils se rendront à Albacete. Les paroles de Mikhail Koltsov[xxxviii], le fidèle correspondant de la Pravda qui, en 1942, sera fusillé lors d’une des purges de Staline, restent comme un témoignage de ce qu’il a vécu à l’Hôtel Florida :

« C’est ici que vivent les aviateurs et les ingénieurs de l’escadrille internationale, qui portent des chemises de soie sportives déboutonnées, des couteaux et des parabellums dans des fourreaux en bois accrochés à leur ceinture. Au début, ils voulaient que leurs femmes viennent, on ne leur a pas donné la permission ; maintenant, ils ne les demandent plus – les femmes, on les trouve à Madrid. La nuit, il y a souvent des scènes bruyantes avec des sorties précipitées dans le couloir, de sorte que les journalistes et certains députés socialistes étrangers se plaignent auprès du directeur. Parmi les aviateurs, il y a des hommes courageux et fidèles ; ils sont regroupés autour de Guidez : on les voit rarement à l’hôtel, ils passent habituellement la nuit sur l’aérodrome. Il y a une dizaine d’hommes qui sont des espions incontestables et une douzaine de fainéants, qui intriguent scandaleusement contre André et Guidez tout en étant assis au bar. On leur donne des cliquets au lieu d’appareils ! Ils ne vont pas finir par se suicider dans le paradis stupide de ce pays fou juste pour satisfaire l’amour-propre de quelqu’un !

On y trouve d’anciens gangsters américains, des transporteurs d’alcool du détachement aéroporté d’Al Capone, des chercheurs d’aventure indochinois et un terroriste italien désabusé qui écrit des poèmes ».

EN SAVOIR + :

1.4. MADRID – ALBACETE – VALENCE

L’Escadrille España ne s’inscrit pas dans la stratégie de guerre de la République, malgré que la Non-intervention avec le blocage des frontières, la mauvaise gestion des achats et le manque de prévoyance du gouvernement à l’approche du soulèvement, mettent l’aviation républicaine, de plus en plus inférieure, en grande difficulté. Son chef, Hidalgo de Cisneros, cite tristement[xxxix] : « Il arriva un jour de triste mémoire, où je dus donner un ordre singulier pour prendre l’air : que le chasseur prenne l’air ».

Dans les derniers mois de 1936, la situation devient intenable. L’avancée des troupes rebelles s’empare progressivement des différents aérodromes de la capitale. Les avions allemands d’Ávila et les avions italiens de Talavera, ainsi que les Junkers de Franco de Navalmoral de la Mata et d’Escalona les bombardent régulièrement, tout en bombardant criminellement aussi la population civile de Madrid. Vers fin octobre, quelques avions russes commencent à arriver, avec leurs équipages et leurs techniciens. La pertinence de l’escadron de Malraux décline en raison de sa collaboration anarchique et du fait que la plupart de ses avions sont endommagés et très difficiles et coûteux à remplacer. Dans cette atmosphère de décision centralisée, avec une forte influence des conseillers russes, le chef de l’armée de l’air lui-même, Hidalgo de Cisneros, adhère au parti communiste lors d’un séjour à Albacete[xl], où une partie de l’armée était en cours de réorganisation et où de nouvelles brigades internationales étaient incorporées et regroupées. Largo Caballero et son ministre de la Marine et de l’Air, Indalecio Prieto, pensent déjà à d’autres endroits pour se consolider et commencer à récupérer le terrain perdu. Le gouvernement quitte Madrid pour Valence le 6 novembre, et une grande partie de l’armée de l’air fait de même. Le siège de la capitale semble insoutenable, et les franquistes installent leurs batteries anti-aériennes près du seul aéroport encore utile : Barajas. Paul Nothomb[xli] décrit le décollage de ces avions peu maniables comme un véritable «tir au pigeon». Malraux et son escadron se déplacent aussi temporairement à Albacete en pleine crise interne.

Le 18 juillet de 1936, Albacete était tombée aux mains des rebelles, bien qu’une semaine plus tard, des colonnes de miliciens d’Alicante et de Murcie la récupérèrent pour la République. Elle est rapidement devenue un centre important pour le regroupement des forces, qui, dans le cas de l’armée de l’Air, était basé à l’aéroport de Los Llanos. Ce n’était pas un lieu de grandes festivités, comme le rappelle le brigadier Keith Scott Watson[xlii].

Quartier général de la B.I. à Albacete (amigosdelamili.com)

Je me souviendrai toujours d’Albacete comme l’une des villes les plus désagréables d’Espagne. Comme beaucoup de nœuds ferroviaires, elle n’avait pas de caractère propre. Elle avait deux industries principales : la fabrication de couteaux mortels et un quartier de bordels florissant, bien que sordide (Alto de la Villa).

Dans le roman L’espoir, Malraux n’entre pas dans les détails du séjour de l’escadron à Albacete, sauf pour des références passagères, par exemple[xliii] :

Après une courte halte à Valence parmi les orangers, Magnin avait laissé le Jaurès à Albacete, qui poursuivait sa route vers Alcala de Henares. C’était le dernier terrain disponible pour les républicains en route vers Madrid. Une partie de l’escadron est restée à Albacete pour tester les appareils réparés ; l’autre a combattu à Alcalá.

La ville de La Mancha n’est pas non plus mentionnée dans le scénario de Sierra de Teruel. Dans ce dernier, deux séquences font référence au rôle joué par les membres de l’escadron : XXIV, où il est clairement fait allusion à Paul Nothomb, fils d’une riche famille aux tendances fascistes dans le personnage d’Attignies, et XXVI, où certains des aviateurs expliquent la raison de leur enrôlement. L’un d’eux va jusqu’à dire : « Je suis venu parce que je m’ennuyais ». Cependant, la situation n’était pas aussi placide que la scène le dépeint.

Dans l’Espagne républicaine, la guerre a confronté deux visions diamétralement opposées, non seulement sur la manière de gérer le conflit, mais aussi sur l’échelle de valeurs qui devait présider à sa gestion. Tant dans ce que nous pourrions appeler l’environnement anarchiste, dans lequel le volontarisme était primordial, que dans la rigueur organisationnelle soviétique, la figure des mercenaires était mal vue. Et pendant la première phase de l’escadrille, ils ont été indispensables face à la ruée vers le recrutement pour répondre à l’insurrection. Il faut également mentionner le comportement du camp rebelle, qui est allé jusqu’à offrir aux pilotes de l’escadron une récompense pour le trahir. Mais laissons à Malraux lui-même le soin de raconter à Max Aub, sa connaissance et bientôt son ami, lors d’un de ses nombreux voyages dans la capitale française à la recherche de fonds, de personnel et de matériel pour poursuivre le combat avec son escadrille.

Par un communiqué du 22 novembre 1936[xliv], le ministère des Affaires étrangères de la République a nommé Max Aub attaché culturel auprès de l’ambassade à Paris, où son ami Luis Araquistáin était ambassadeur depuis septembre. Malraux a salué le Valencien lors d’une de ses visites au siège diplomatique, au 55 avenue George V. Ils sortent à midi pour déjeuner dans un restaurant voisin dont le patron est espagnol.

— Mon cher ami, comment allez-vous ? cela fait longtemps que vous êtes à Paris ? — lance Aub, après avoir commandé la paella obligatoire, une concession, un sacrifice pour ceux qui aiment le plat valencien original.

— Deux jours. Et en route pour la Tchécoslovaquie. On m’a parlé de deux De Havilland. Bien que j’aie été choqué par les offres précédentes, je dois aller les voir. Hier, j’ai contacté deux pilotes qui semblent fiables et seraient volontaires. Si j’obtiens les avions, ils pourraient les piloter eux-mêmes jusqu’à Albacete, ou là où ils nous emmènent maintenant, peut-être Valence.

— Fiable ? J’ai l’impression que vous avez eu des problèmes avec certains des mercenaires. Les relations humaines sont toujours difficiles, et je ne te le dis pas en temps de guerre. Racontez-moi ça.

La salade est arrivée, des couleurs vives qu’Aub assaisonne tandis que le Français se demande s’il doit s’ouvrir à ce personnage. Il semble fiable, Bergamín parle de lui en bien, mais qui sait ? Malraux n’est pas au mieux de sa forme. On parle déjà de les transférer à nouveau, mais pas à Madrid. Le front de la capitale est désormais couvert par les Russes, et à Albacete, ils ne font rien d’utile. Pas encore totalement installés, on parle déjà d’un nouveau déménagement. Au fond, ce sera un soulagement, car ses «gars» sont les seuls à Albacete à ne pas dépendre de l’intransigeant Marty, ce qui renforce leur image d’être livrés à eux-mêmes. Ils ne logent même pas dans les quartiers des Brigades dans l’ancienne caserne de la Garde républicaine, mais à l’hôtel Regina. Les semaines passées à Albacete auront au moins servi à recruter quelques volontaires parmi les brigadistes qui y sont regroupés. Avant de partir, les derniers : Maurice Thomas, Ollier et Galloni[xlv]. Pas grand-chose. Et puis il y a Clara. Et Josette.

Son épouse, dans les brefs moments de solitude au foyer de la rue du Bac, ne cesse de lui reprocher ses liaisons avec d’autres femmes. La généralisation évite des réponses élaborées de sa part. Il ne lui parle pas directement de Josette qu’elle méprise. Il dit à ses amis[xlvi] : « André s’amuse avec la petite Clotis ». Ils se voient peu, il vient sporadiquement voir sa fille Florence, et quand il le fait, il y a une mauvaise ambiance. Elle ne cesse de le harceler pour qu’il renonce à son aventure militaire espagnole, ce qui provoque à Malraux une fatigue qu’il ne peut se permettre (malgré cela, elle l’accompagne quand même de temps en temps en Espagne). Il l’évite autant que possible, passant plus de temps à l’hôtel du Parc de l’Élysée avec sa maîtresse. Josette, son corps, oui, mais aussi son désir de ne jamais en avoir assez, utilisant son écriture comme un levier. Elle lui écrit dans une lettre[xlvii] : «Vous devez écrire, André, c’est indispensable, ou vous mourrez fou si vous n’écrivez pas. Vous dites que la tâche que vous vous êtes fixée là-bas est sur le point de se terminer. Si vous rentrez à Paris, il y aura cent mille personnes qui s’accrocheront à vous, des conférences, des appels, des demandes de partout. Vous avez fait tout ce que vous pouviez faire en Espagne… Il est plus utile d’écrire, il n’y a rien de plus important que les livres. Ainsi, alors qu’elle grandit dans son rôle de « repos du guerrier », le grand ouvrage d’André sur la guerre civile, L’espoir, est également en gestation.

Ils mangent. Malraux hésite à s’ouvrir. Ses réticences à l’égard de l’influence soviétique dans la conduite de la guerre, désormais renforcées par ses affrontements avec André Marty, et l’apathie avec laquelle ses plaintes sont reçues par Hidalgo de Cisneros, le rendent hésitant vis-à-vis de cet écrivain, socialiste jusqu’au bout des ongles, mais dont il ignore la position sur le communisme. Une anecdote suffira peut-être. Il la commence après avoir contemplé la paella qui leur a montré un serveur souriant pour ensuite la déposer au centre de la table, dans le style valencien.

— Non, elles ne sont pas faciles. Et je suis très exigeant. En juillet, il fallait recruter qui que ce soit, mais aujourd’hui ce n’est plus le cas. Je me débarrasse des mercenaires. En plus, il n’y a pas d’argent, et quand les salaires sont en retard, leur rendement baisse encore plus. Et parfois, il ne s’agit pas seulement de savoir si vous voulez prendre l’avion ou non. L’autre jour…

Max lève les yeux. Il est ravi que cet écrivain prestigieux soit ouvert à son intérêt. Il songe même à lui demander d’intervenir dans l’affaire qu’il traite actuellement, la Junta delegada para la expansión cultural de España. Le fait qu’un ami commun, Louis Aragon, y siège facilitera les choses. Mais il ne veut pas l’interrompre. Le Français, fourchette en main, poursuit :

— Il y a trois jours, j’en ai viré un. Ce n’était pas facile. C’est drôle, mais il y a une sorte de complicité, de camaraderie, entre les mercenaires que je n’aurais jamais soupçonnée. Il y a même eu une tentative de mutinerie. Mais c’est tout, le lendemain, Leclerc était déjà en route pour la France.

« C’est tout ? Et l’histoire ? Cela ne peut pas se terminer comme ça »

— Qu’a fait ce Leclerc pour mériter l’expulsion ?

— Presque dès le début, il y a eu des réticences et des désaccords entre les volontaires et les mercenaires. Certains sont bons, excellents pilotes ou mécaniciens, mais quelques-uns sont venus à la chaleur de la rétribution, ce que je vous dis fermement qu’ils ne méritent pas. Le recrutement n’a pas été rapide. Mais depuis que nous savons que le Conseil technique de Franco offre 40 000 francs au pilote qui fait passer un avion en zone rebelle et 20 000 francs à celui qui neutralise un appareil[xlviii], j’ai décidé d’adopter une ligne plus dure. Il y a eu un incident au cours duquel nous avons perdu un avion, avec plusieurs morts[xlix]. Il y avait deux avions Potez : l’un, le Jaurès, s’est brisé en deux ; l’autre, au mépris des ordres, est rentré à la base, chargé de toutes ses bombes. Ceci, outre le danger, était intolérable. De plus, Leclerc est un personnage très particulier, dont l’indiscipline empoisonne les autres pilotes. Il était toujours en train de se plaindre, de jurer et de se vanter de ses exploits de contrebandier. Je ne pouvais pas permettre que cela sape davantage le moral des quelques pilotes restants, alors je l’ai appelé pour voir si nous pouvions régler le problème. Il m’a insulté ainsi que aux autres. Je n’avais pas d’autre choix que de résilier le contrat. Le lendemain, je l’ai renvoyé en France par avion, avec l’ordre de ne jamais revenir en Espagne. Il s’est même arrêté pour me dire : « Je reviendrai quand j’en aurai envie, sale crétin, tu me prends pour un domestique ? » Je l’aurais tué sur le champ.

Aub le regarde avec sympathie. Il est habitué aux querelles d’ambassade, aux bagarres entre intellectuels jaloux et ambitieux, d’autant plus qu’ils sont médiocres, voire aux querelles de partis, mais là, c’était la guerre ; des hommes dont la vie était en jeu. L’avenir de la nation était en jeu. Et il comprenait qu’on ne pouvait laisser aucun mercenaire sans scrupules saper le moral de l’armée.

L’empathie grandissait entre les deux hommes, chacun dans sa propre sphère, tous avec le même espoir d’un monde meilleur, aujourd’hui menacé par le fascisme, en Espagne, mais aussi dans le reste du monde.

La paella ne passera pas à la postérité. Le patron, un Galicien, a peut-être d’autres vertus, mais pas celle de cuisiner comme les Valenciens. Cependant, l’un et l’autre ont su grappiller les restes. Début décembre, à Paris, le gris est la couleur dominante. La pluie fine qui tombe dehors invite à prendre un marc de raisin avant de sortir.

Malraux secoue sa frange comme pour tourner la page. Son compagnon porte sa main mi-fermée à sa bouche pour indiquer au patron qu’ils veulent deux petits verres de liqueur. Le patron demande avec des yeux malicieux : «orujo ?» Max acquiesce avec un sourire.

— Vous savez, maintenant l’escadrille s’appellera Malraux.

— Félicitations. Vous le méritez.

— C’était l’idée de Nothomb[l]. Et dire que j’étais méfiant à son égard au début !

— On ne peut faire confiance à personne ces jours-ci. Nothomb ? -Max ajoute, pour dire quelque chose, pour prolonger les confidences.

— Oui, Paul Nothomb, un homme bien. Il est arrivé à Madrid en septembre. Un communiste convaincu, bien qu’il soit issu d’une famille riche et que son père soit proche des nazis, comme il me l’a dit lui-même. Je l’ai nommé commissaire politique de l’escadrille. Malgré les réticences du parti communiste, je l’ai fait et je ne l’ai pas regretté. Il est prêt à tout. Il l’a prouvé dans un coup, il n’y a même pas trois semaines.

Le patron apporte les deux petits verres de marc. Ils prennent la première gorgée et, les coudes sur la table, ils s’apprêtent à poursuivre l’histoire. Une amitié se développe qui durera toute leur vie.

— Il se trouvait dans la zone de Ciudad Leal (le nom républicain de l’ancienne Ciudad Real). Ils volaient dans le seul Bloch qui nous restait, quand une panne de moteur les a obligés à faire un atterrissage d’urgence. La zone était dangereuse, no man’s land, ou de tout le monde selon le point de vue. Il m’a dit plus tard qu’il avait des doutes sur son copilote, pensant que l’incident pouvait être dû au fait qu’il avait coupé le robinet de carburant pour provoquer l’atterrissage et passer ensuite l’avion à l’ennemi[li]. En fait, déjà au sol, indemnes à l’exception de quelques égratignures, ils ont vu s’approcher des corps, cachés dans le sous-bois, et ne savaient pas à quel camp ils appartenaient. À ce moment-là, le reste de l’équipage a vu Paul se précipiter vers eux, pistolet à la main. Heureusement, ils étaient républicains. Mais il m’a dit, et j’en suis sûr, que s’ils avaient été fascistes, il aurait abattu son second pilote avant qu’il ne soit fait prisonnier. Un drôle de type.

Malraux fixe le verre presque vide. Jusqu’où va la fidélité d’un homme à une idée ? Cela dépend, bien sûr, de l’individu, se dit-il. Mais l’entêtement de ce Paul, luttant contre sa famille, contre son parti même, qui ne lui faisait pas confiance, pour combattre le fascisme à sa manière… pourquoi se serait-il offert à l’escadrille ? Certains, sans preuve, ont insinué qu’il pouvait être un espion, un infiltré. Cependant, ses actions prouvaient le contraire. C’était un homme d’action, ce que le Français admirait. Oui, il n’avait pas eu tort de le nommer commissaire politique à la mort du précédent, Viezzoli.

Il jette un coup d’œil à sa montre. Il est allé trop loin. La paella, ou l’orujo, commence à lui donner des brûlures d’estomac. D’ailleurs, il s’est promis d’obtenir un nouveau rendez-vous avec Cot. La tâche d’André, qui tente de coordonner les différents constructeurs d’avions, est épuisante. Il se rend compte que la France est en retard par rapport aux avions allemands que l’on commence à voir en Espagne. Ce ne sera pas facile, car les positions politiques des industriels sont très éloignées, du pro-république Henry Potez, ami du ministre, à l’extrémiste de droite sans complexe Émile Dewoitine. Mais son ami Jean Moulin, adjoint de Cot, lui a promis de faire quelque chose. C’est suffisant pour aujourd’hui. De plus, cet Espagnol qui n’a jamais tenu un fusil, que sait-il des avions ! Mais il ne voulait pas partir avec un mauvais goût dans la bouche.

— Eh bien Max, merci pour la paella. C’était vraiment bon – « il ment comme un coquin », pense l’Espagnol. Au fait, si je peux demain, je passerai chez Gallimard. J’ai quelques affaires à régler, et ils pourront peut-être me donner une avance qui sera bonne pour mon voyage à Prague. Je leur parlerai de vous. Bergamín m’a dit qu’il aimait votre … sait pas quoi Petreña[lii]. Il pleut encore.

— Je vous laisse le parapluie. Je suis à deux pas.

-Non merci. Je ne sais pas quand je pourrais le rendre. Je vais prendre un taxi.

Il se lève, attrape son manteau sur le portemanteau de l’entrée et sort précipitamment dans la rue. Max et le restaurateur se regardent. La hâte du Français est presque comique. Au moment de payer, l’écrivain note :

— Amadeo, combien de fois dois-je te dire que tu abuses des oignons. Si c’est parce que tu as le mal du pays, d’accord, mets-en un peu, mais pas plus. Ah ! et le chorizo, pour le sandwich. Je suis valencien et je souffre en voyant de tels sacrilèges.

— Amen, conclut le patron, qui sait que l’homme reviendra, non pas pour sa paella, une simple concession aux Français, mais pour son poulpe. Et son ribeiro, bien sûr.

Le lendemain, après une réunion houleuse avec le ministre français des Affaires étrangères, Léon Delbos, au cours de laquelle il n’a pas réussi à lui faire modifier sa position sur la non-intervention, André Malraux part pour la Tchécoslovaquie, où il ne réussit pas non plus à acheter des avions. À son retour en Espagne, il se rend immédiatement à la base de La Señera, près de Valence, où il trouvera ce qui reste de son escadrille, se préparant à soutenir la prise de Teruel. De son côté, Max Aub se reprochera de ne pas avoir eu l’occasion de lui parler de la Junta delegada. « Eh bien », se dit-il, « Aragon le fera un jour. Maintenant, il n’aurait pas été pour le travail ».

Aéroport de La Señera (Valence) à l’époque

1.5. DERNIÈRE ÉTAPE : SIERRA DE TERUEL.

Nothomb lui avait dit au téléphone quelques jours plus tôt, toujours à Paris : « Vous allez avoir une surprise ». Et c’est ce qui s’est passé.

En descendant de l’avion à Manises, André aperçoit le Belge et sa femme Margot devant une luxueuse voiture noire, sous un grand parapluie. Après l’accolade d’usage, il demande :

— Qu’est-ce que c’est ?

— Un cadeau du comité local. Je vais vous raconter. Allez, montez dans la voiture, il pleut à verse.

Le mois de décembre a commencé par mauvais temps. La pluie et le vent ont empêché certaines opérations prévues pour l’escadrille de plus en plus réduite. Ils s’installent dans la voiture et saluent Galloni D’Istria, qui est au volant, avec un sourire mordant.

— Maintenant, nous sommes dans le luxe ?

— C’est une berline Packard série 12, achetée l’année dernière. Carburateur Stromberg EE-14, 8 cylindres, 110 chevaux. Une bête. Per davvero !

L’Italien comprend, parle fièrement, comme s’il s’agissait de sa propre voiture.

— Qui nous en a fait cadeau ?

— Je ne sais pas si le mot « cadeau » est le bon, dit Nothomb, un peu mal à l’aise en présence de sa femme. Les anciens propriétaires ont eu un incident.

— Et s’ils le réclament ?

— J’en doute. Ils sont allés se « promener », dit Galloni en faisant allusion à la promenade[liii] que la CNT a offerte au couple de propriétaires. Nous sommes en règle. Le comité local nous l’a remis avec tous les papiers. Ils sont très fiers qu’une escadrille aussi prestigieuse ait atterri à La Señera. L’escadrille Malraux, ce n’est rien ! proclame-t-il sans la moindre ironie.

Quinze minutes après avoir quitté Manises, sur la route de Madrid, avant d’arriver à Chiva, ils prennent la sortie à gauche pour entrer dans la Masia Aldamar. Malraux indique qu’il veut d’abord se rendre à l’aérodrome, deux kilomètres plus loin, mais Nothomb l’en dissuade en raison du temps de chien qui règne dans la région.

— -Guidez et Maréchal vous attendent à la maison. Ce n’est pas le palais de Torrente, mais c’est suffisant.

— Très bien, allez-y. Mais demain matin, à la première heure, je veux voir l’état des avions.

En sortant de la voiture, Paul prend André par le bras et lui indique un véhicule garé sur la gauche : «Regardez», dit-il. Il s’agit d’un autocar sur le côté duquel est apposé un immense panneau : AVIATION MILITAIRE, ESCADRILLE ANDRÉ MALRAUX, entourant une étoile croisée par des ailes. A côté, un camion de fabrication russe, avec l’inscription : AVIATION MALRAUX.

— Nous avons marqué tous les véhicules. Qu’on sache qui nous sommes.

Sans répondre, l’écrivain se dirige vers l’intérieur de l’immense bâtiment à deux étages. Il traverse un fatras de gens qui parlent fort, certains en russe, et arrive dans une pièce où l’attendent ses collaborateurs. C’est presque l’heure du dîner. Ils l’applaudissent. En souriant, il ouvre un grand sac qu’il porte :

— Aujourd’hui, on va bien bouffer.

Mais il remarque des visages allongés. Guidez s’approche de lui et lui chuchote à l’oreille :

— Allot est mort[liv]. On ne vous l’a pas dit parce que vous aviez assez à faire à Paris.

Devant le visage surpris et fâché de Malraux, il ajoute :

— Nous venions de Torrente, avec le camion que vous avez vu en arrivant, chargé jusqu’au bout. Il était perché sur la caisse, il a glissé et il est tombé sur le dos. Mortel de nécessité. Pas de chance. On l’a emmené à la ferme des Forriols, mais il n’y avait rien à faire. On l’a enterré avant-hier à Chiva. Pauvre François. Si vous voulez, nous irons demain.

André demande une minute de silence, gêné par le bruit et les cris provenant de la pièce voisine où dînent les pilotes des Moscas et Chatos russes.

Le dîner se déroule moins agité que prévu. Les rillettes sont terminées en un rien de temps. Les macarons, aidés par la présence de cognac espagnol, clôturent les débats. Le colonel Malraux conclut :

— Dormons un peu, les gars. Dans quelques jours, nous allons avoir beaucoup de mouvement et nous devons être en pleine forme.

C’est ce qu’ils font. Sur le chemin des dortoirs, Guidez s’excuse :

— Il n’a pas le confort du dortoir-chapelle de Torrente, mais c’est comme ça. Maintenant, ils disent qu’ils veulent installer un hôpital d’aviation à Lo Vedat. Au moins, nous avons maintenant des chasseurs russes à portée de main, même s’ils sont plus concentrés sur la protection de la ville de Valence, en particulier de son port, que sur l’accompagnement de nos missions. Vous verrez : l’aéroport dispose de deux pistes : une piste nord-sud, et une piste est-ouest un peu plus longue, d’environ 1 300 mètres[lv]. Mais il n’y a pas de balisage permanent. Il n’y en a qu’à Manises. Ni ici, ni à Sagunto, ni à Llíria. Mais si c’est nécessaire, nous nous débrouillerons. Le pilote expérimenté ne sait pas que cela donnera lieu à plusieurs plans dans le futur film, lorsqu’ils chercheront des voitures dans les villes voisines pour éclairer avec leurs phares le décollage de deux Potez.

Ils passent deux jours de prise de contact, de révision du matériel restant, d’exercices de tir. Pendant ce temps, André est informé qu’au milieu du mois, la XIIIe Brigade internationale effectuera des attaques répétées dans la région de Teruel, afin d’empêcher les rebelles d’envoyer plus de troupes dans la zone centrale, où l’avenir de la guerre est réellement en jeu, et alors que Franco a lancé une nouvelle attaque dans la région de Boadilla del Monte. Pour ce faire, l’escadrille devra apporter le plus grand soutien possible, avec des raids quotidiens de bombardement des lieux stratégiques. Ils seront parfois appuyés par des chasseurs russes. En sortant du ministère, Malraux aperçoit une grande affiche sur la place d’Espagne qui lui rappelle la nécessité de prendre des précautions extrêmes, l’ennemi étant à moins de 150 kilomètres, à Teruel.

Il s’agit d’une première tentative de conquête de Teruel, qui ne sera réalisée qu’un an plus tard. Les bataillons internationaux Chapáyev, Henri Vuillemin et Louise Michel sont rejoints par la 22e brigade de Francisco Galán. Malgré l’appui de l’artillerie et de l’aviation, ils ne parviennent pas à entrer dans la ville et subissent de lourdes pertes, ce qui les oblige à retourner à Albacete à la fin de l’année pour se réorganiser. L’auteur a peut-être pensé à ces incidents lorsque, dans la séquence III de Sierra de Teruel, il mentionne la brigade de Jiménez comme celle qui doit faire sauter un pont pour soutenir la ville assiégée de Linás.